インナーブランディング

「ブランドは社員がつくる」 インナーブランディングの実践法

2025年6月24日 10分読み

エグゼクティブサマリー

ブランドは社員がつくる──。理想論ではなく、現実的な経営戦略として、この言葉が求められる時代になっています。企業ブランドの実態とは、広告やプロモーションで築く外向きの印象ではなく、社員一人ひとりの言動やふるまいに表れる“らしさ”そのもの。つまり、ブランドは社内でつくられ、外ににじみ出るものなのです。

その実現に向けて必要なのが、インナーブランディングの視点です。理念やMVVを共有し、それを単なる言葉で終わらせず、日々の業務や判断の中に根づかせていく。この取り組みが、組織の“らしさ”を全社員で共有し、強く一貫したブランドを形成する基盤となります。とくに社員数が数十〜数百名規模の企業では、個々の社員のふるまいが企業全体の印象に直結します。採用や営業の場面はもちろん、管理部門の対応や日常的なメールのトーンに至るまで、細部にその企業らしさが宿るものです。そしてそれらの統一感を生み出すのは、経営陣ではなく、社員一人ひとりに他なりません。

本レポートでは、「ブランドは社員がつくる」という視点を起点に、インナーブランディングの基本的な考え方や、現場での行動変容につながる仕組みづくりを、具体的な事例を交えながら紹介します。理念やスローガンを語るだけでは終わらない、ブランド形成の実践を探ります。

ブランドの土台は、社員のふるまい

ブランドは「何を伝えるか」ではなく、「どうふるまっているか」によって、社内外に形成されていく性質を持っています。社員一人ひとりの行動や言葉づかい、判断基準、他者への配慮──こうした業務におけるふるまいが積み重なって、組織としての“らしさ”をかたちづくります。

こうした観点からすれば、ブランドはマーケティング部門や経営層の取り組みだけでは成立しません。組織のあらゆる部門、あらゆる役職の社員が日々どのように行動しているか。それが結果的に社外から「その会社らしさ」として認識されるブランドの正体です。

もちろん、理念やスローガン、タグラインといった「言葉」は、ブランドづくりにおける重要な出発点です。しかし、それを現場の社員が自分ごととして捉え、行動に変えない限り、絵に描いた餅(=ブランド)にすぎません。つまり、ブランドの主体は、社員自身であるという認識がなければ、本当の意味でのブランディングは機能しないのです。このような観点から、社員の行動を変える仕組みとして、インナーブランディングが注目されています。

理念が、社員の行動に変わるまで

インナーブランディングの目的は、企業の理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を、単なる共有事項ではなく、社員の判断と行動を支える「拠りどころ」にまで昇華させることにあります。

例えば「誠実さ」を掲げる企業があったとします。営業担当がその言葉を理解していなければ、受注を優先して過剰な提案を行い、結果として信頼を損ねるかもしれません。あるいは管理部門が「スピード」を重視する組織に属していながら、社内申請を必要以上に複雑にすれば、企業全体の動きが鈍くなります。

こうしたギャップを埋めるために重要なのが、「理念を解釈し、行動に落とし込むプロセス」です。これは一方的な浸透活動ではなく、対話や具体的なケーススタディを通じて、社員が「自分ならどう動くか」を考える土壌を育てていく作業です。

さらに、理念を体現している社員を可視化し、称賛する文化があれば、「どう行動すればこの会社らしいのか」が、自然と社内で共有されていきます。つまり、理念を体現する行動が“当たり前”になる状況を、制度や評価、コミュニケーションによってデザインすることが、インナーブランディングの中核と言えるでしょう。

“共通のものさし”を、すべての部門に

インナーブランディングは、顧客接点のある部門だけのものではありません。むしろ管理部門や開発部門など、外部からは見えにくい領域の社員こそが、ブランドの土台を支える重要な存在です。

たとえば「スピード重視」を掲げる企業で、バックオフィスの処理が煩雑で時間がかかるなら、それはブランドと矛盾します。また「挑戦を歓迎する文化」と言いつつ、失敗した社員が評価されないなら、口だけのブランドになります。

インナーブランディングが目指すのは、企業理念や価値観という“共通のものさし”を、全社員が業務判断の拠り所とすることです。部門によって解釈がズレることなく、全社一体で「らしさ」が表現されることで、ブランドは内部から確かな軸を持ち始めます。

このためには、経営層や人事だけでなく、現場のマネージャーの関与が不可欠です。現場で理念がどう解釈され、行動として表現されているかを可視化・共有することで、組織としての整合性と一貫性が生まれます。

「ブランドは社員がつくる」を体現している事例

事例❶ 「社内報によるブランド文化の醸成」―エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社では、社員が主体となって日々の情報を発信する社内報「en soku!(エンソク)」を通じて、インナーブランディングに取り組んでいます。2015年に立ち上げられたこの社内報は、「社内に埋もれているワクワクする情報をもっと可視化したい」という社員の声から始まり、現在では約200名の社員がレポーターとして参加し、毎日数本の記事が更新されています。

記事の内容は、業務の裏側や社員の人となり、社内イベントの様子まで幅広く、発信はすべて社員自身の視点から行われます。こうした社員による継続的な発信が、企業文化や価値観を自然と社内外に伝え、社内コミュニケーションの活性化を促すとともに、会社に対する共感や理解を深める役割を果たしています。さらに、社員のエンゲージメント向上や採用活動への好影響が見られ、例えば内定者からは「入社までに社員の皆さんとのつながりが感じられ、うれしい」という声も寄せられています。

このように、社員が日々の言動を通じて自らの会社の姿を語り、共通の価値観を内外に示していく姿勢は、「ブランドは社員がつくる」という視点から見ても、非常に有効な取り組みだと言えます。ブランドは決してスローガンやデザインによって一方的に形づくられるものではなく、社員一人ひとりが「どのような言葉で、どのように会社を語るか」によって、その実体が育まれていく——エン・ジャパンの「en soku!」は、そのことを体現している好例です。

事例❷ 「従業員一人ひとりがブランドの体現者」―株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを運営する株式会社オリエンタルランドでは、従業員一人ひとりがブランドの体現者である姿勢が貫かれています。従業員は「キャスト(役者)」、顧客は「ゲスト」と呼ばれ、すべてのキャストがゲストにハピネスを提供するために、The Five Keys~5つの鍵~という行動基準を起点に行動します。

特徴的なのは、接客マニュアルに頼ることなく、理念の浸透と共有を行なっていることです。現場ではマニュアルによる画一的な対応ではなく、キャストが自ら考え、理念に即した判断を行うことが求められます。こうした自由度の高い対応が、ゲストにとっての特別な体験を生み出し、ブランドへの共感や信頼を築く土台となっています。

また、社員同士の相互評価制度である「スピリットアワード(キャスト同士がお互いの素晴らしい対応を認め合い、メッセージを送り合う取り組みから生まれた賞)」や「ファイブスターカード(素晴らしいパフォーマンスを発揮したキャストに、その場で上司が手渡すカード)」など、組織内で理念を称賛し合う文化も醸成されており、キャストの主体性とブランドへの誇りを高めています。これらの取り組みにより、理念と現場がつながる環境が整備され、結果としてブランド価値の持続的な向上につながっています。

社員がブランドをつくる組織となるための5つの視点

① 言葉でなく、行動で語る設計をする

スローガンや理念、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を掲げただけでは、社員の行動は変わりません。社員が日々の業務の中で自然に「ブランドらしさ」を体現できるようにするには、理念や言葉を具体的な行動に落とし込む仕組みが不可欠です。

たとえば、サービス業であれば「お客様第一主義」を行動に変換した“お客さまとの5つの約束”のようなガイドラインを定め、実務での意思決定や対応に直結させることが求められます。理念を現場で実践するフレームがあることで、社員は迷わずブランドらしい振る舞いを選択できるようになります。

② 日々の業務にブランドらしさを組み込む

ブランドをつくるのは特別な瞬間だけではなく、日々の業務の積み重ねです。社員が毎日取り組む業務の中に、「その会社らしさ」を感じ取れるようにすることが重要です。

たとえば、社内の意思決定プロセスや、顧客への対応フロー、ミーティングでの会話のトーンなど、細部にまでブランドの価値観が浸透している組織は、自然とブランドの一貫性を保ちやすくなります。また、ブランドらしさを示す“判断の物差し”が共有されていれば、新たな状況に直面しても迷いなく適切な行動が取れるようになります。日々の業務のなかで、ブランドは育まれます。

③ 部門を越えた共通理解をつくる

ブランドを社員全員が体現するためには、「この会社らしさとは何か」を全社的に共有する必要があります。とくに部門ごとに業務の目的や視点が異なる大企業や中堅企業においては、ブランドの解釈にズレが生まれやすいものです。これを防ぐには、ブランドの中核的な意味や価値観について、部門を越えた対話を促し、共通言語を育てていく必要があります。

たとえばブランドワークショップや社内報、越境プロジェクトなどを通じて、理念や行動指針の背景を自分ごととして理解する機会を設けることが有効です。つまりブランドが「一部の部署だけのもの」ではなく、「全員でつくる文化」となる基盤を整えることが必要です。

④ ブランド行動を称賛・可視化する

ブランドを体現する社員の行動は、称賛され、可視化されることで、組織全体に良い影響を波及させます。たとえば、企業理念に基づいた行動をとった社員を表彰したり、社内イントラや朝礼で紹介したりすることで、理念が“実際に役に立つもの”として認識されます。

また称賛された行動が可視化されることにより、「具体的にどう振る舞えばよいか」のモデルが共有され、他の社員の行動変容にもつながります。ブランドらしい行動を評価し、光を当てる仕組みを持つことは、インナーブランディングを一過性の取り組みに終わらせず、組織全体のスタンダードへと昇華させていく鍵となります。

⑤ インナーブランディングを“文化づくり”と捉える

インナーブランディングは一度きりの取り組みではなく、継続的に積み上げていく組織文化の形成プロセスです。ブランド価値を社員に伝えるだけでなく、自発的に育て、共有し合う関係性をつくることが重要です。

具体的には、定期的に理念に立ち返るためのイベントを設けたり、新入社員研修やマネジメント研修の中にブランド教育を組み込んだりと、長期的視点で文化を醸成する取り組みが求められます。インナーブランディングが文化として根づけば、社員が自律的にブランド価値を高めるようになり、変化の時代においてもブランドの軸をぶらさずに行動する力となります。

まとめ

ブランドの実像は、社内で共有されていない限り、社外にも伝わりません。つまり、広告やデザインではなく、社員の意識と行動にこそ、ブランドの実体があるのです。

「ブランドは社員がつくる」とは、単に経営理念を共有するということではなく、社員一人ひとりがその理念を拠り所に、自分の頭で考え、行動する状態をつくることに他なりません。これが実現されたとき、組織の中に確かな“らしさ”が宿り、それが外ににじみ出て、強く共感されるブランドへと育っていきます。

目に見えない“文化”を、社員の行動というかたちで可視化し、体現していく──それこそが、インナーブランディングにおける本質的な取り組みだと言えるでしょう。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

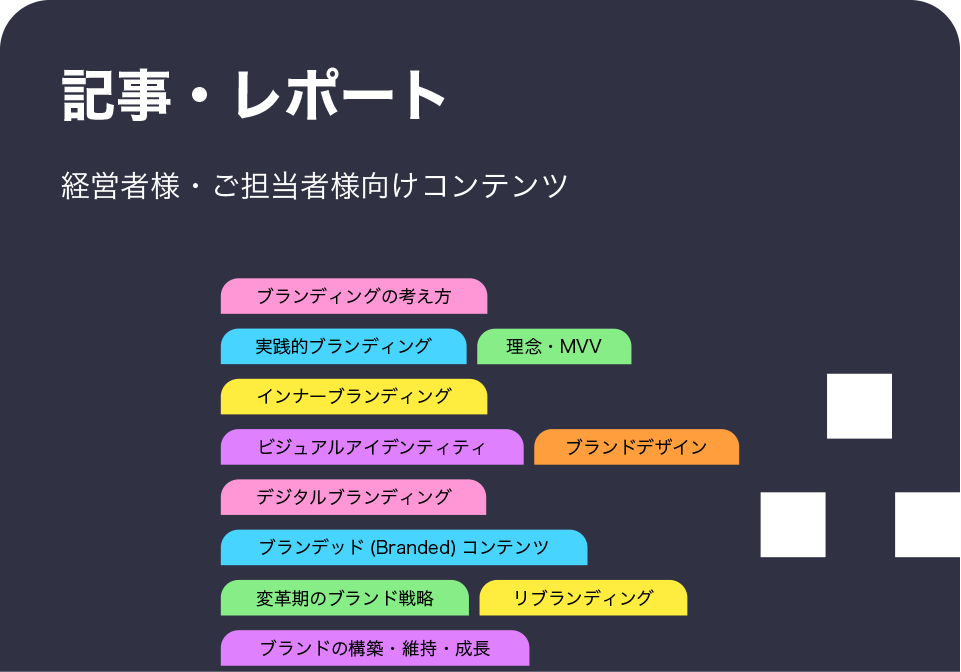

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。