理念・MVV・パーパス

ブランディングとパーパスの関係 ──社会と企業をつなぐブランドの役割

2025年8月10日 11分読み

エグゼクティブサマリー

企業が持続的に成長するためには、社会の中でどのような意義を果たす存在であるかを明確に示す必要があります。近年、企業活動の評価基準は「何を提供するか」から「なぜ存在するのか」へと移行しています。この変化の中心にあるのが「パーパス(社会的存在意義)」です。

本レポートでは、パーパスが経営の根幹に求められるようになった背景を整理し、社会と企業をつなぐブランドの役割を考察します。その上で、日本企業の事例を交えながら、パーパス経営の実践に向けたブランディングの実行イントを提示します。

パーパスが企業経営に求められる背景

2010年代まで、企業は優れた製品やサービスを提供することによって市場から評価を得ていました。しかし、技術や品質の差別化が難しくなり、社会課題への意識が高まるなかで、企業は「何をしているか」だけでなく「なぜそれをしているのか」を問われるようになっています。

ステークホルダーは、企業の短期的な成果だけでなく、その存在が社会にどのような意味をもつのかに注目しています。特に若い世代を中心に、価値観の共有が購買や就職の意思決定に影響を与えるようになりました。ESG経営やサステナビリティへの対応が求められる背景にも、こうした“存在理由”への関心の高まりがあります。

パーパスは、このような社会の変化に応えるための経営基軸です。企業の理念やビジョンよりも一段深く、「なぜこの事業を行うのか」「社会に対して何を約束するのか」を定義するものです。経営者にとってパーパスは、経営判断を方向づける座標軸であり、社員にとっては日々の行動を導く指針でもあります。

ブランドが社会と企業をつなぐ仕組み

パーパスは、定義するだけでは社会に伝わりません。ブランドがその意義を“社会の言語”に翻訳し、体験として届けていく必要があります。その際にブランドは、企業の内側にある価値観を外の世界と結びつける媒介装置として機能します。

たとえばパーパスを起点としたブランドは、単なる商品訴求や広告ではなく、企業の「存在理由」そのものを表現します。言葉やデザイン、トーン、そして行動を通じて、企業の意図を社会に伝え、共感や信頼を生み出します。

さらに、社内においてもブランドはパーパスを浸透させる役割を担います。社員が自らの業務と企業の存在意義のつながりを理解することで、ブランドは組織文化へと根づき、外部への発信力を持続的に高めていきます。パーパスが経営の中心にあるならば、ブランドはその社会的可視化の仕組みだと言えるでしょう。

パーパスブランディングの事例

企業が掲げるパーパスは、社会との関係づくりの指針であり、ブランドを通じて実際に社会へ伝えていくことが重要です。ここでは、具体的に3社の事例を取り上げ、パーパスブランディングがどのように実践されているかをご紹介します。

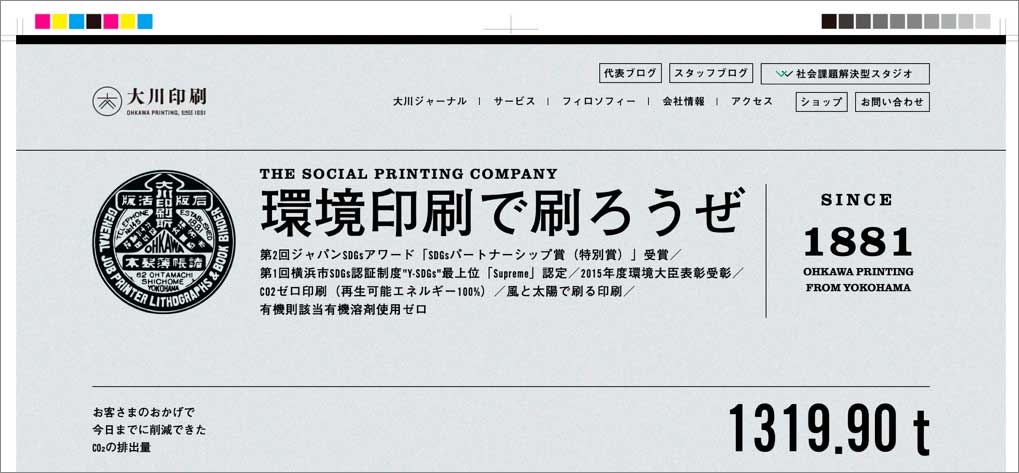

事例❶ 株式会社大川印刷(北海道)

1881年創業の老舗印刷会社である株式会社大川印刷は、バブル崩壊後の厳しい市場環境を経て、2004年に自社の存在意義を再定義しました。

「ソーシャルプリンティングカンパニー®」を掲げた大川印刷は、環境配慮型印刷やゼロカーボンプリントなどを事業戦略に組み込み、ジャパンSDGsアワードなど環境に関する賞を複数受賞しています。このようにパーパスを軸にしたブランディングにより社内外への価値発信に一貫性が生まれ、顧客や他業界からの評価も高まっています。

事例❷ タカラベルモント株式会社(東京都)

美容・理美容機器の製造を手掛けるタカラベルモント株式会社は、「美しい人生を、かなえよう。」というパーパスを掲げ、社員の行動指針として「タカラベルモント WAY」を策定しました。

社内広報や研修を通じてパーパスを浸透させ、顧客接点での体験価値向上にもつなげている同社は、ブランド表現を体系化し、社員一人ひとりが日常業務の中でパーパスを体現できる仕組みを整えています。

事例❸ 株式会社ファーメンステーション(東京都)

発酵技術スタートアップの株式会社ファーメンステーションは、未利用資源に新たな価値を見出し、再生・循環する社会をつくることをパーパスに掲げています。

発酵技術を応用した製品開発やB Corp認証取得などを通じて、社会的責任を果たす企業としての立ち位置を明確化。技術と社会貢献を結びつけることで、パーパスを事業戦略とブランド戦略の核としている点が特徴です。

これら3社の事例から見えてくるのは、パーパスが事業戦略・組織運営・社員行動と連動したものであるということです。次章では、こうした事例を踏まえつつ、パーパスブランディングを自社で確実に機能させるための具体的な実践ポイントを整理します。

パーパスブランディング実践のポイント

パーパスブランディングを成功させるには、経営・組織・ブランドを一体的に設計することが不可欠です。その重要なポイントを3つご紹介します。

①社会的存在意義の言語化《定義》

最初のステップは、自社の社内的な存在意義を「何をするために存在するのか」という視点で言語化することです。ここで重要なのは、単なるスローガンや社会貢献の理念にとどめないこと。事業の起点にある“解くべき課題”を見つめ、それを社会的価値に転換する思考が求められます。

ちなみに経営トップ自身がその定義プロセスに深く関与し、自らの言葉で語ることが不可欠です。経営者の確信がなければ、パーパスは社員や市場に浸透しません。言葉は短くても、そこに経営の覚悟が宿ることが重要です。

②ブランドとしての表現軸の整備《設計》

次に、定義されたパーパスをブランドとして社会に伝えるための「表現の構造」を整えます。これはロゴやスローガンのようなデザイン要素にとどまらず、コミュニケーション全体を通じた“体験設計”を意味します。

トーン&マナー、ビジュアル、言葉の使い方、顧客接点の態度までを統一的にクリエイションすることで、ブランドの一貫性が確立されます。特に、BtoB企業においては営業活動や採用広報など、従業員が直接ブランドを体現する場面の設計が成果を左右します。ブランドは「見せ方」ではなく「伝わり方」を設計するフェーズで磨かれるのです。

③社内への浸透《浸透》

そして、パーパスを日々の業務や判断に結びつける仕組みを作ることが欠かせません。社員がパーパスを理解し、自分の業務と結びつけて行動できるようにすることで、ブランドは内側から強くなります。そのためには、社内制度・評価軸・社内コミュニケーションを通じて「パーパスに基づいた行動」を評価し、自然にパーパスを語る文化を育てることも大切です。

トップメッセージだけでなく、現場の実感に基づくストーリーが共有されることで、ブランドは生きたものになります。こうした社内への浸透こそが、ブランドを長期的に持続させる最大のポイントです。

まとめ

パーパスは、企業が社会と向き合う姿勢を映し出す“経営の核”に他なりません。そしてブランドは、その意義を社会の中で理解・共感へと変換するための“翻訳装置”です。

社会が企業に求める基準が「成果」から「意義」へと変わる今、パーパスブランディングは、短期的な市場競争を超えて、長期的な信頼を築く力になります。

本レポートが、パーパス視点で自社ブランドを見直し、社会との新しい関係を築くための一助となれば幸いです。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。