ビジュアルアイデンティティ

強いブランドはデザインで差をつける ―成功企業のVI戦略―

2025年4月3日 6分読み

エグゼクティブサマリー

近年、企業間の競争が激化する中で、製品やサービスの品質だけでなく「ブランド」が企業の成否を左右する重要な要素となっています。特に中堅・中小企業にとって、リソースが限られる中で如何に差別化を図るかは大きな課題です。

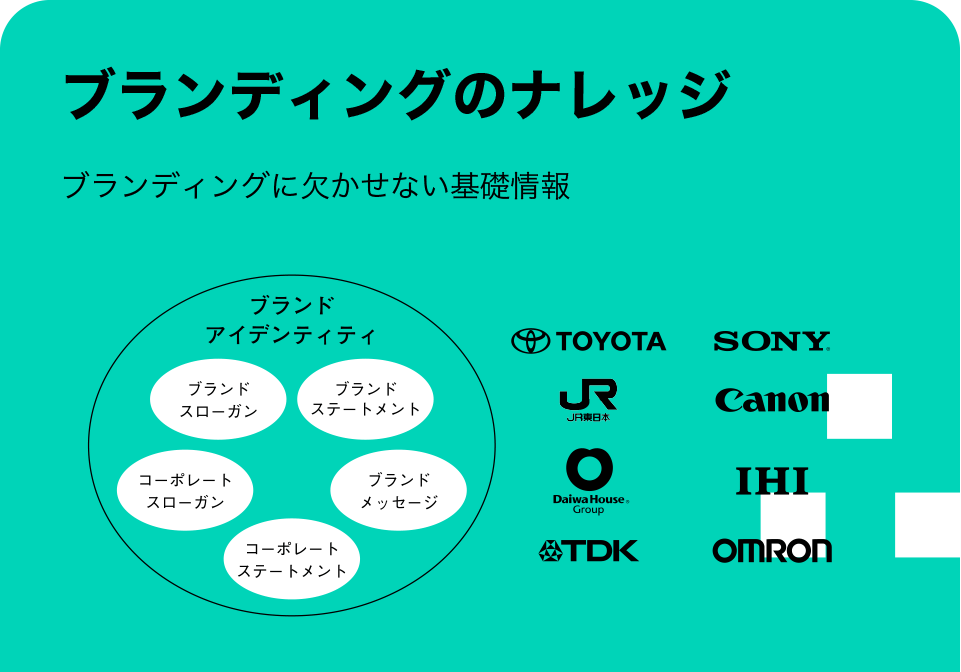

そのような状況で着目すべきは、企業のVI(ビジュアルアイデンティティ)戦略です。VI戦略は、ロゴ、カラー、フォント、レイアウトなどのデザイン要素を一貫して展開することで、ブランドの認知度・信頼感を高め、顧客との感情的なつながりを創出します。この記事では、ブランディングの専門家の視点から、成功企業に共通するVI戦略の実践例や、企業がすぐに取り入れられる具体的アプローチについて解説します。

はじめに ―ブランドとデザインの役割―

企業のブランドは、単なる企業ロゴやキャッチコピーだけではありません。企業の価値観、理念、歴史、そして市場でのポジショニングが複雑に絡み合った総合的なイメージです。中でもデザインは、顧客に対して一瞬で企業の個性や強みを伝える最も効果的なツールとして機能します。例えば、色彩やフォント、レイアウトなどは、潜在意識に訴えかける要素であり、見る人に安心感や信頼感、さらには高級感や親しみやすさを感じさせる役割を果たします。

この記事では、ブランド戦略の基本概念を踏まえた上で、具体的な成功事例をもとに、どのようにして企業のVI(ビジュアル・アイデンティティ)戦略を設計・実行するか、そのポイントと手法を紹介します。最終的には、限られた予算やリソースの中で、いかにして一貫性と魅力を兼ね備えたブランドデザインを実現するか解説します。

VI戦略の基本構造と重要性

VI戦略は、企業の内部文化と外部コミュニケーションを一体化させるための基盤です。ここで重要なのは「一貫性」。デザインの統一感は、顧客に対して企業の信頼性やプロフェッショナリズムを直感的に伝え、競合との差別化につながります。例えば、名刺、ウェブサイト、広告、パッケージなど、あらゆる接点で同じデザインルールを適用することで、企業のブランドメッセージは強固なものとなります。

また、現代のデジタル社会においては、SNSやモバイルアプリなど、様々なデジタル媒体での展開が必須です。これらの各タッチポイントにおいても、統一されたデザイン戦略を展開することが、ブランド認知の向上に大きく寄与します。中堅・中小企業でも、プロのデザイナーや外部の専門機関との連携を通じて、手軽かつ効果的なVI戦略の実現が可能となっています。

成功企業のVI戦略

事例❶ 「VI戦略で健康志向のブランドイメージへ」―カゴメ株式会社

カゴメ株式会社は、「トマトの会社から、野菜の会社に」というビジョンのもと、「健康」「自然」そして「信頼性」を強調するVI戦略を策定しました。具体的には、ロゴデザインやパッケージデザインを刷新し、より健康志向を反映させるとともに、自然環境への配慮を強調しました。このVI戦略により、カゴメは健康志向の高い消費者層の支持を獲得。「野菜の会社」としての売上増加やブランド認知度向上に繋がりました。

事例❷ 「親しみやすさと信頼感を強化するVI戦略」―株式会社リブセンス

株式会社リブセンスは、転職支援サービスや求人サイト「転職ナビ」を展開する企業です。ブランドの個性を強調する一環として、ブランドの「親しみやすさ」と「信頼性」を強調するVI戦略を策定。ユーザーに安心感を与えつつ、感情的なつながりを生み出すよう工夫したロゴやカラーリング、テクノロジーを感じさせるが、硬すぎず親しみやすい印象を与えるように設計されたフォントやアイコンを開発しました。

事例❸ 「多事業展開とグローバル展開を支えるVI戦略」―株式会社寺岡精工

世界第2位の計量器・POSシステムメーカーである株式会社寺岡精工は、事業の合理化と活性化を目指しビジネスユニット制度を導入しました。しかし、その結果、企業ブランドの一貫性が失われる課題が発生。そこで、各ビジネスユニットの個性を尊重しながら、統一感のあるVI戦略を策定しました。また、ロゴの誤用防止のためにグローバルガイドラインを整備し、世界146カ国でのブランド統一を推進。その結果、5年間で売上高が1.6倍に成長しました。

「寺岡精工」のブランディング

成功のポイント

① ブランドの核となるビジョンとミッションの明確化

VI戦略の出発点は、企業が何を目指し、どのような価値を提供するのかという「ビジョン」と「ミッション」の明確化です。ブランドが伝えたいストーリーやメッセージが定まることで、デザインにおいても一貫した方向性が得られます。決裁者の皆様は、まず自社の強みや市場でのポジション、そして顧客に対してどのような感情を引き出したいのかを明確にすることが不可欠です。

② ターゲット層の徹底理解

どんなに優れたデザインでも、ターゲットが求めるニーズに合致していなければ効果は薄れてしまいます。市場調査や顧客アンケートなどを通じ、ターゲット層の嗜好や価値観を詳細に把握することが大切です。これにより、色彩選択、フォント、イメージ写真などのデザイン要素がターゲット層に響くものとなり、ブランディングの成功確率が高まります。

③ 統一されたブランドガイドラインの策定

ブランドガイドラインは、企業内外のデザイナーやマーケティング担当者が一貫性を保つための設計図です。ロゴの使用方法、カラーコード、フォントの種類、写真のトーンなど、細部にわたるルールを明文化することで、どの媒体でも一貫したブランドイメージが実現できます。また、ガイドラインの定期的な見直しも重要で、時代の変化や市場のニーズに合わせた柔軟な運用が求められます。

④ デジタルメディアへの最適化

現代のブランド戦略は、オフラインだけでなくオンラインでも強固な存在感を示す必要があります。ウェブサイト、SNS、メールマーケティングなど、各デジタルチャネルにおいても、ブランドガイドラインに基づいた一貫したデザインを展開することが重要です。特に、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスでの表示最適化は、ユーザーエクスペリエンスの向上に直結します。

⑤ 初期投資とコストパフォーマンスのバランス

現代のブランド戦略は、オフラインだけでなくオンラインでも強固な存在感を示す必要があります。ウェブサイト、SNS、メールマーケティングなど、各デジタルチャネルにおいても、ブランドガイドラインに基づいた一貫したデザインを展開することが重要です。特に、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスでの表示最適化は、ユーザーエクスペリエンスの向上に直結します。

VI戦略の展望

テクノロジーの進化とデザインの融合

AIやデータ解析の進化により、個々の顧客に合わせたパーソナライズドなデザインが現実味を帯びてきています。これにより、企業は顧客の嗜好や行動パターンに基づいた最適なデザインやメッセージを提供できるようになります。中小企業でも、デジタルツールやクラウドサービスを活用することで、最新技術を取り入れた柔軟なVI戦略が実現可能です。

持続可能性と社会的責任の視点

現代の消費者は、単なる製品・サービスの質だけでなく、企業の社会的責任や環境への配慮にも敏感です。VI戦略においても、サステナブルなデザインやエコロジカルなカラーパレット、社会貢献活動のビジュアル表現を取り入れることが、ブランド価値向上に寄与するでしょう。こうした取り組みは、企業の信頼性をさらに強化し、消費者との長期的な関係構築に役立ちます。

まとめ

本記事では、強いブランドを築くためのVI戦略について解説しました。単なるロゴやデザインの刷新ではなく、企業のビジョンやターゲットに基づいた一貫した戦略が重要であり、成功企業の事例からも、明確なブランドの核の設定や統一されたブランドガイドラインの策定が鍵となることが分かります。

そして、企業の成長フェーズや市場環境に応じた柔軟な調整も求められます。長期的な視点でVI戦略を進めることで、競争力のあるブランドが着実に育成されるでしょう。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。