ブランドデザイン

企業ブランディングにおける“ビジュアルの力”とは?

2025年7月1日 9分読み

エグゼクティブサマリー

企業ブランディングにおいて、ビジュアルの力はときに言葉以上の影響力を持ちます。視覚情報は感情に訴え、記憶に残り、ブランドの世界観を直感的に伝える役割を果たします。特に中堅・中小企業においては、予算や人材の制約がある中で「いかに短い時間で価値を伝えるか」が重要なテーマとなっており、その答えの一つがビジュアルの戦略的活用です。

本レポートでは、ブランディングの専門的な観点から、ビジュアルを戦略的に活用したブランディングの考え方と実践的なポイントを、事例を交えながら解説します。

企業ブランディングにおける“ビジュアルの力”とは?

ブランディングとは、単なるロゴやスローガンの整備ではなく、企業が社会とどのような関係を築きたいのかという意志の表現です。その中で、ビジュアルは“最初の接点”として機能します。人はまず目で情報を捉え、感情的な評価を瞬時に下します。だからこそ、ビジュアルの印象はブランド体験の入口として極めて重要なのです。

たとえば、ロゴの造形、配色、フォントの選定、Webサイトやパンフレットにおけるレイアウトや写真の使い方。これらはすべて、ブランドの価値観や姿勢、信頼性を映し出す視覚言語といえます。優れたビジュアルは、たとえ多くを語らずとも「この企業は信頼できる」「品質が高そうだ」「他社と違う」「自分に合ってる」などの感情を想起させるのです。

中小企業にとっては、「立派なロゴ」や「高級感のあるパンフレット」が目的なのではなく、「どんな企業であるか」を正確かつ魅力的に伝える手段としてのビジュアル活用が求められます。

なぜ今、ビジュアル重視のブランディングが重要なのか

かつては対面営業や紹介によって信頼を築くことができましたが、現代ではWeb検索やSNSを通じて企業を知ることが一般的になっています。つまり、企業と顧客との最初の接点が“対面”から“画面”へと移行しているのです。

このような情報環境において、ビジュアルが担う役割は格段に大きくなりました。たとえば、企業サイトにアクセスした際に感じる「安心感」「洗練」「活気」といった印象は、テキストよりも圧倒的にビジュアルによって左右されます。名刺交換の代わりに「企業の顔」となるWebサイトが、信頼を獲得するための第一関門となっているのです。

さらに、SNSを活用する場合、視覚的に魅力ある投稿はアルゴリズム上も有利に働きます。つまりビジュアルのクオリティは、集客・採用・営業など多方面において、企業活動の成果を左右する戦略的要素になっているのです。

具体的な事例

ビジュアルの力を戦略的に活用し、ブランド価値の向上や顧客との関係構築に成功した3つの事例を紹介します。背景や課題に応じたアプローチの違いにも注目してください。

事例❶ 「社員の顔が企業の信頼をつくる」─三和建設株式会社

大阪府の三和建設株式会社は、建設業の堅いイメージを覆し、開かれた企業文化を社会に伝えることを目的に、2016年から本格的な広報活動に乗り出しました。専任の広報担当者を配置し、Webサイトをリニューアル。特に重視したのが「つくるひとをつくる」という経営理念です。施工事例や現場レポートだけでなく、社員の人物像が伝わる写真やコメントを多用することで、組織の透明性や誠実さを印象づけました。

その結果、年間のメディア掲載件数は約5倍に増加し、広報活動が採用にも好影響を与えました。とくに、就職希望者からは「社風がよく伝わってくる」「社員が活き活きして見える」といった声が寄せられ、企業の印象が格段に向上。広報PRのビジュアルが単なる情報の装飾ではなく、信頼構築の手段となった好例です。

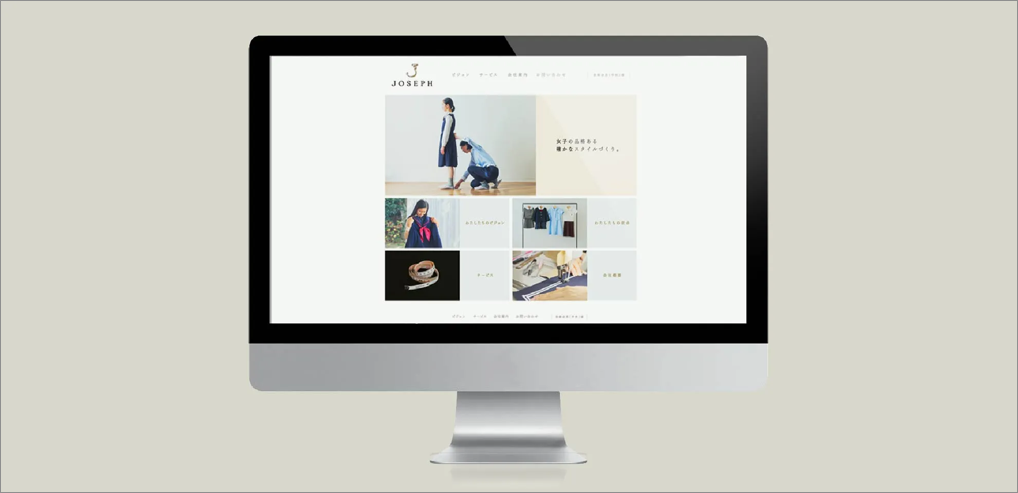

事例❷ 「ブランドの核をビジュアルに」─株式会社ヨゼフ商会

東京都内の有名女子校を中心に制服を提供するヨゼフ商会は、10名に満たない小規模メーカーながら、半オーダーメイドの品質と誠実な対応で長年の信頼を築いてきました。少子化による市場縮小を見据え、セールス力の強化に向けて、会社案内とWebサイトのリニューアルに着手しました。

プロジェクトの起点となったのは、「女子の品格ある確かなスタイルづくり」というブランドの核。その世界観が視覚的に伝わるよう、ブランドのビジュアル面(写真や色使い、タイポグラフィ)の細部に配慮。さらに、採寸道具をモチーフにした新しいロゴマークで、同社の強みである半オーダーメイドの特性を直感的に表現しました。

一貫したブランドの世界観と、顧客(学校、生徒、保護者)に伝わる誠実さと丁寧さ。その佇まいが、学校関係者や保護者からの共感と信頼を呼び起こし、新規顧客獲得の足がかりとなっています。

「ヨゼフ紹介」のブランディング

事例❸ 「消臭液に“哲学”を」─環境大善株式会社

北海道北見市に本社を構える環境大善株式会社は、「きえ〜る」などの消臭・改良資材を開発・製造する企業です。創業から30年以上が経過し、二代目への事業承継をきっかけにブランド再構築を決意します。同社の製品は、環境にも人にも優しい独自性を持ちながら、パッケージや販促物にはその価値が十分に反映されていなかったのです。

そこで、社名を「環境大善」へと刷新し、外部のアートディレクターと連携してブランドロゴ、商品パッケージ、コーポレートサイトなどのビジュアルアイデンティティを一貫して設計。特に、ロゴには「自然と人間の共生」という思想を込め、配色には土や水、光を想起させるナチュラルなトーンを採用。視覚的にブランド哲学を伝える設計がなされました。

結果として、商品のリブランディングは販路拡大に直結し、都心のライフスタイルショップやセレクトストアへの展開が進展。製品の性能だけでなく、「なぜこの商品を選ぶべきか」という理由が明快になり、価格競争ではないブランド価値による選択が促されるようになっています。

ビジュアル活用で押さえるべき成功のポイント

ビジュアル重視のブランディングに取り組む際、中小企業が押さえておくべき実践ポイントを3つに整理しました。単に「見た目を整える」だけでは伝わらない“らしさ”を、どのように設計し、浸透させていくかが鍵となります。

ポイント① 「一貫性のある表現」を心がける

第一に、「一貫性のある表現」を心がけることです。名刺、パンフレット、Webサイト、SNS、それぞれがバラバラのトーンやデザインでは、企業としての印象が定まりません。ロゴやカラー、フォントのルール(いわゆるVI=ビジュアル・アイデンティティ)を明確にし、社内外に共有することで、統一感あるブランド表現が可能になります。

ポイント② 「誰に伝えたいのか」を常に意識する

第二に、「誰に伝えたいのか」を常に意識することです。万人受けを狙った無難なデザインは、かえって印象に残りません。たとえば、採用に注力したい企業ならば、「どんな人に来てほしいか」を明確にしたうえで、それにふさわしいトーンやビジュアルを設計する必要があります。

ポイント③ 「プロと組むこと」を恐れない

第三に、「プロと組むこと」を恐れない姿勢です。中小企業では「自前で何とかする」という風土も根強いですが、ビジュアルは“専門性が問われる領域”です。信頼できるパートナーと協力することで、社内にはない視点や表現力が加わり、結果としてコスト以上の価値を生むことがあります。

まとめ ―ビジュアルで企業の“約束”を伝える―

ビジュアルは単なる装飾ではなく、企業の在り方や姿勢を伝える「約束の表現手段」です。お客様や取引先、求職者に対して、「私たちはこういう価値を大切にしています」と語りかける力を持っています。

本レポートで紹介した事例に共通するのは、企業が「誰に」「何を」「どう伝えるか」という問いに真剣に向き合い、その答えをビジュアルとして丁寧に形にしている点です。ビジュアル重視のブランディングは一朝一夕では完成しませんが、小さな取り組みの積み重ねが、やがて大きな信頼と成果につながります。

企業の成長を支えるために、ぜひこの“ビジュアルの力”を自社のブランディングに活かしていただければ幸いです。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。