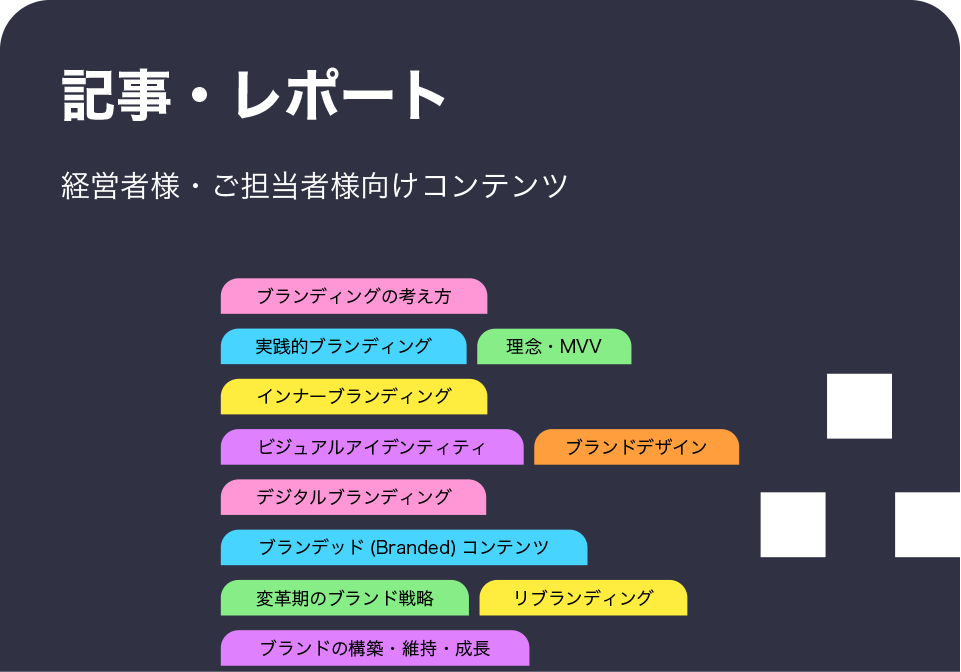

ブランドの構築・維持・成長

中堅・中小企業が陥りがちな、ブランディングの「落とし穴」

2025年8月30日11分読み

エグゼクティブサマリー

ブランディングに本腰を入れる企業が年々増えています。理念を定め、ロゴを刷新し、Webサイトを整える。こうした取り組みが経営課題と結びつき、成果へとつながる企業が多くあります。その一方で、時間も費用もかけたにもかかわらず「結局、改善したのか」と社内に疑問が残るケースも少なくありません。

ではなぜ、同じ“ブランディング”で成果の差が生まれるのでしょうか? その理由の多くは、ブランディングそのものの「質」よりも、それを取り巻く構造や取り組み方にあります。つまり「ブランドのあり方」以前に「ブランドをどう扱うか」に問題が潜んでいるのです。

本レポートでは、中堅・中小企業を中心に見られるブランディングの「落とし穴」を、“構造”と“心理”の2つの視点から整理し、実際のブランディング事例をもとに解き明かします。さらに、それらの課題を乗り越えるための実践的な視点を提示します。

ブランディングの「落とし穴」その1 ─ブランド戦略が機能しない“構造的な歪み”─

ブランディングは多くの場合、外部パートナーの提案を起点に、ロゴやスローガンなどを整えます。しかし見た目を整えるだけでは、時間の経過とともに成果が得られなくなることが少なくありません。そこには構造的な問題が横たわっています。

①経営と現場のギャップ

経営陣が理念を掲げても、現場がそれを自分事として理解できないことがあります。ブランドのメッセージが現場の判断基準や顧客対応にまで浸透しないまま、「きれいな言葉」として社内に漂ってしまうのです。これは、ブランドを行動や判断の拠り所としてではなく、コミュニケーションの手段にとどめてしまうことに起因します。

②組織構造上の分断

経営トップがブランド戦略の立案に関与しない場合、この「落とし穴」が生じます。立案は経営企画やマーケティング部門が担い、実行は営業や人事、開発など別の部門に委ねられる“分断された構造”のもとでは、ブランドは全社的な意思決定の基盤ではなく、特定部門の施策として扱われがちです。結果として、ブランドは経営全体を貫く仕組みとして機能せず、短期的な成果や個別最適に流されてしまいます。

③外部パートナーへの依存

「プロに任せているから大丈夫」という考え方は、安心感を与える一方で、ブランドの主体性を奪います。ブランドは「誰が考えたか」ではなく、「誰が使いこなすか」で決まります。社内が受け身である限り、ブランド戦略は機能しません。

つまり “構造的な歪み”とは、「ブランドが経営の仕組みとして機能していない状態」を指します。理念やデザインがどれほど優れていても、それを支える仕組みがなければ、結果には結びつきません。

ブランディングの「落とし穴」その2 ─ブランド戦略を誤らせる“思考のズレ”─

“構造的な歪み”の一方で、もうひとつの厄介な落とし穴があります。それは“思考のズレ”です。それは多くの経営者が無意識のうちに陥る、ブランドに対する思い込みに他なりません。

①「ブランド=デザイン」という誤解

もちろんロゴやWebサイトはブランドの一部ですが、それ自体がブランドではありません。ブランドは、企業が社会にどう信頼され、どう選ばれるかという関係性から生まれます。デザインはその関係性を伝える「手段」にすぎません。

②「うちは有名企業ではないからブランドなんて関係ない」という諦め型の思考

企業規模にかかわらず、ブランドは経営に一貫性と信頼をもたらします。むしろ資源の限られた企業ほど、一貫性と信頼が競争力を左右します。“ブランド投資”というと大げさに聞こえるかもしれませんが、要は「自社がどう見られたいか」を意識的に設計し、それを現場行動に落とし込む。それだけのことです。

③「良い企業・良い商品なら自然に伝わる」という幻想

誠実に経営し、品質にこだわっていれば、いつか伝わる――そう信じたくなるものです。しかし、企業の業良さは自然には届きません。いまの社会では、伝える仕組みを持つものだけが選ばれます。ブランドとは、実体ではなく、人の中に形成される認識の構造です。「どうあるべきか」だけではなく、「どう伝えるか」を設計することに、ブランド戦略の出発点があります。

このような“思考のズレ”は、個々の判断を鈍らせ、結果的にブランドの力を弱めます。特に「過去の成功体験」が強い企業ほど、新しい価値の文脈を受け入れにくい傾向にあります。ブランドは固定されたものではなく、関係性の中で常に変化します。その変化を受け入れる柔軟さこそが、ブランドの成長を促します。

ブランディングが機能しなかった事例

中堅・中小企業が見落としがちな「落とし穴」の要因を整理し、参考となるよう複数のケーススタディを提示します。

これらの事例は、当社のコンサルティング経験をもとに、実際の企業の傾向や現場で見られる課題から構成したものであり、特定の企業やブランドを指すものではありません。あくまで共通する失敗パターンを理解し、成功に向けた視点を得ることを目的としています。

事例❶ 老舗製造業A社が直面した「理念と現場の乖離」

関西の金属加工メーカーA社は、創業70年の老舗。数年前にブランド再構築を行い、理念を刷新しました。「挑戦する伝統」という言葉を掲げ、ロゴやWebサイトをリニューアル。しかし半年経っても営業現場ではほとんど使われていませんでした。

理由は単純でした。理念は経営陣の言葉であり、現場の言葉ではなかったのです。

社員にとっての「挑戦」とは、新しい顧客や製品に挑むことではなく、納期や品質を守る日々の努力でした。経営と現場の解釈のズレが、理念を空文化させたのです。その後、A社は現場ヒアリングを通じて「挑戦」の意味を再定義し、社員発の改善活動をブランド施策に取り入れたことで、ようやくブランドが“自分たちの言葉”として息をし始めました。

事例❷ 食品メーカーB社の「ブランドデザインの一人歩き」

地方の食品メーカーB社は、2代目となる若手経営者への交代を機に、企業としてのイメージ刷新を図り、全国的な認知向上を目指しました。社名ロゴやコーポレートサイト、社内外のコミュニケーションデザインを洗練させ、外部バイヤーからの評価は高まりました。しかし、企業ブランドの方向性が社内で十分に共有されず、地域の顧客や社員にとっては現実の活動や価値と乖離していました。その結果、ブランドが“浮いた”印象となり、期待した効果にはつながりませんでした。

そこでB社は「地域の日常を少し豊かにする企業」という原点に立ち戻り、社内外で共通理解を持てる企業ブランドへの再構築を図ります。社員の判断や地域との取り組みにブランドの価値観を結びつけることで、地域との信頼関係を深めつつ、企業全体のブランド力を高めることに成功しました。

事例❸ ベンチャー企業C社の「スピード重視の罠」

ITスタートアップのC社は、急成長フェーズでブランド強化を図りました。SNS運用や広告を積極的に展開しましたが、メッセージがバラバラで、成長の伸びが鈍化。要因は「スピードを優先するあまり、ブランドの軸を固めないまま発信を続けた」ことでした。

スピード経営の中でこそ、“共通言語”としてブランドは機能します。C社はMVVを再定義し、発信チームを巻き込んで「言葉の統一」を実施。その結果、顧客の信頼と認知が向上し、採用活動にも好影響を与えました。

ブランディングの「落とし穴」に落ちないためのポイント

ブランディングの「落とし穴」に落ちることなく、着実に成果へと結びつけるためには、いくつかの実践的な視点が必要です。

まずはブランドに対する思い込みを避けること。「ブランド=デザイン」や「良い企業なら自然に伝わる」といった誤解は、戦略を曖昧にし、機会を逃す原因になりかねません。

また、経営陣と現場でブランドの意味を共有する必要があります。理念や言葉が経営陣だけのものだと、現場での行動に反映されず、ブランドは形骸化してしまいます。社員自身がブランドの価値を理解し、日常の判断や業務に活かせるようにすることが不可欠です。

さらに、目先の数字だけで判断せず、中長期的に取り組むことが大切です。ブランドの効果は即時的にはあらわれません。その際、外部パートナーに頼りきりにせず、社内で主体的かつ持続的にブランドを運用することも重要です。自社によってブランドを使いこなすことで、成果は確実に現れるでしょう。

まとめ

ブランディングが成果に結びつかないケースでは、派手な失敗よりも、静かな失策が多い傾向にあります。構造的な歪み、思考のズレなどの「落とし穴」は、一見小さなほころびですが、積み重なると企業の成長や安定にも影響します。

ブランディングの意義は、自社がなぜ存在するのかを見つめ直し、その価値をどう伝え、どう続けるかを考える機会づくりに他なりません。その積み重ねによってブランドの価値は高まり、企業の成長は加速するのです。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

相談からはじめる、成果が見える

ブランディング

-

サービス内容・

特徴・実績を

まと

めたPDF資料を

ご活用ください -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。