理念・MVV・パーパス

MVV策定の落とし穴 ―─なぜMVVが社内に浸透しないのか?

2025年3月17日 5分読み

エグゼクティブサマリー

企業の成長と組織の一体感を高めるために、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の策定は重要な役割を果たします。しかし、多くの中堅・中小企業では、せっかく策定したMVVが社内に十分浸透せず、期待した効果を発揮できていません。

その理由は、MVVが抽象的で具体性に欠ける、策定プロセスがトップダウンで進められ現場の納得感がない、日々の業務に結びついていないといった点にあります。本レポートでは、MVVが浸透しない主な原因と、成功事例を交えた解決策を提示し、経営層が実践すべきポイントを明確にします。

MVV策定の重要性と浸透しない理由

そもそも、なぜMVVが必要なのか?

MVVは単なるスローガンではなく、企業の意思決定や社員の行動指針となるものです。明確なMVVを持つことで、組織全体が同じ方向を向き、業務の優先順位や判断基準を共有できます。しかし、策定しただけで終わってしまう企業が多く、社員が日常業務においてMVVを意識することなく過ごしているのが実情です。

MVVが浸透しない企業の共通点

MVVが社内に浸透しない企業には、いくつかの共通点が見られます。これらの共通点がある企業は、MVVの策定や運用に課題があり、社員の意識や行動に十分な影響を与えられていません。

その結果、理念が形骸化し、日々の業務や意思決定の場面で活かされることなく、組織全体の一体感や方向性の共有が難しくなります。こうした状況下では、社員のエンゲージメント向上や企業文化の醸成にも支障をきたし、MVVの持つ本来の価値が十分に発揮されません

- 抽象的すぎるMVV

理念があっても、具体的な行動に落とし込まれていないため、社員が実感を持てない。 - 策定プロセスの問題

経営層が独断で決めたMVVに、現場社員が共感しづらい。 - 運用不足

策定後の運用が不十分で、社内で積極的に活用されていない。 - 社内コミュニケーション不足

MVVを社内で継続的に発信する取り組みがなく、社員の認識に定着しない。

MVV策定の「失敗事例」

失敗事例① 「理念が抽象的すぎて社内に響かない。」

創業50年の老舗製造業A社。従業員数は約200名で、主に金属加工を手掛けています。A社は新たな経営戦略の一環として、「お客様に最高の価値を提供する」というミッションを掲げました。しかし「最高の価値」という表現が抽象的で、具体的に何を指すのか明確でなかったため、社員間で解釈が分かれ、具体的な行動に結びつきませんでした。

失敗事例② 「策定しただけで運用しなかった結果、形骸化。」

設立20年のIT企業B社。従業員数は約150名で、ソフトウェア開発を主な事業としています。B社は経営理念としてMVVを策定し、社内の掲示板やウェブサイトに掲載しました。しかし、策定後に具体的な運用計画や社員への周知活動が行われず、経営層からの言及もなかったため、MVVは次第に社員の意識から薄れていきました。

失敗事例③ 「トップダウンで決めたため、現場が納得していない。」

創業30年のサービス業C社。従業員数は約100名で、地域密着型のサービスを提供しています。C社の経営陣は、新たなMVVを会議室で決定し、全社員に一斉に発表しました。しかし現場の社員は「理念を決めたらしいが、あまりピンとこない」とか、「うちの現場には関係なさそうだ」といった無関心や受け身の姿勢が大半を占め、MVVに対する共感や理解は深まりませんでした。

MVV策定の「成功事例」

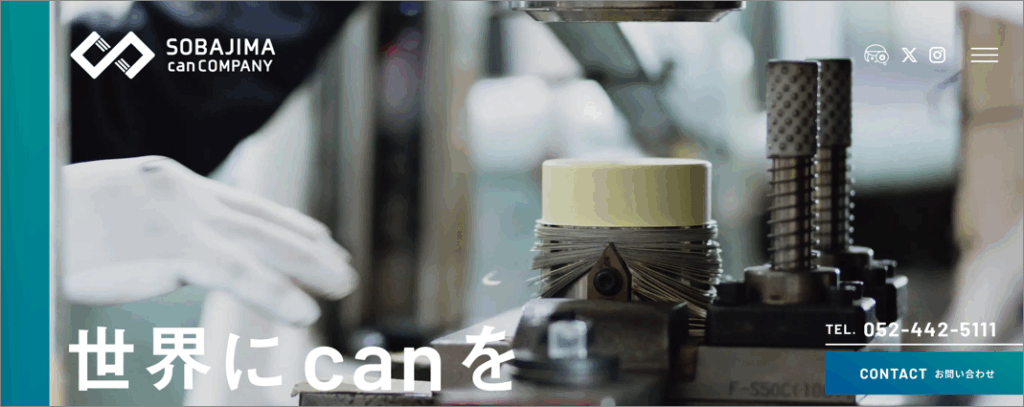

成功事例① 「現場の声を取り入れて策定し、社員が当事者意識を持つ。」―側島製罐株式会社

創業100年以上の歴史を持ち、金属加工業を営んでいる側島製罐株式会社。長年経営理念が存在しませんでしたが、社員と共に約1年をかけてMVVを策定しました。具体的には社員全員が参加するワークショップを開催し、会社の強みや目指すべき方向性を議論。外部の専門家に頼らず、自分たちの言葉でMVVを作成しました。その結果、社員の当事者意識が高まり、MVVが日常業務に浸透。社内の一体感が強化されました。

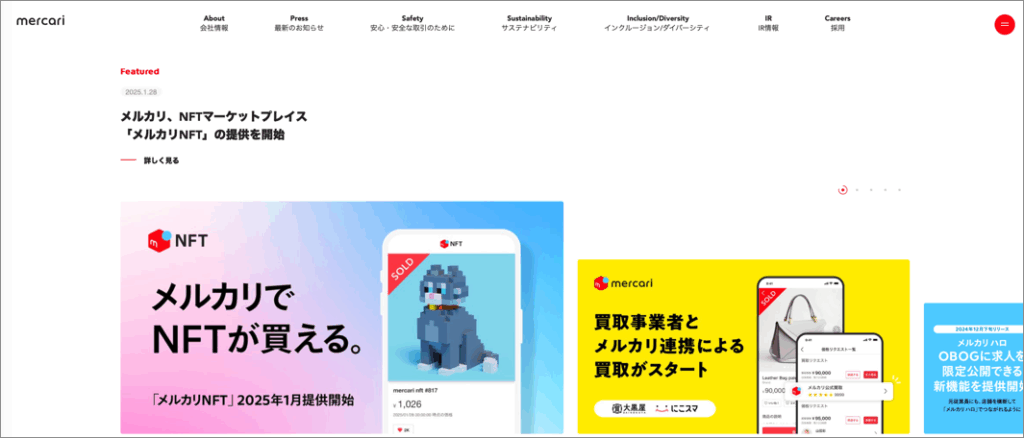

成功事例② 「MVVを評価制度に組み込み、組織全体の意識を向上させる。」―株式会社メルカリ

株式会社メルカリでは、MVVの浸透を促進するために、「OKR(定量評価)」と「バリュー評価(定性評価)」の2軸で四半期ごとに評価を実施しています。OKRでは個人の目標と成果を評価し、バリュー評価では、会社が定めた3つの行動指針をどれだけ実践できたかを測ります。さらにバリュー評価の指標として、社員同士が送り合うピアボーナスの履歴を活用。特に多くのピアボーナスを受け取った社員や、積極的に送った社員を表彰することで、MVVの実践を促し、組織全体の意識向上につなげています。

成功事例③ 「MVVを日常業務に結びつけ、具体的な行動指針を設定。」―横山香料株式会社

横山香料株式会社は食品香料の製造・販売を専門とし、特に天然素材にこだわった製品展開を行っています。 そんな同社は「社員の一体化」と「ブランド価値の強化」を目指して企業ブランディングを実施。「明日の食を豊かに彩る」という理念を策定しました。それから1年後、「ブランドの社内浸透」を目指して行動規範Cardを制作。理念の実践に向けた具体的な行動規範が示されたことで従業員の意欲が向上し、それぞれの力が高まっています。

「横山香料」のブランディング

MVVを浸透させるポイント

MVV策定はゴールではなくスタートだと認識する

MVVは策定しただけで満足してしまうのではなく、その後の運用が重要です。策定後には、どのように社内で共有し、どのように実践へと結びつけるかを計画する必要があります。社内研修やミーティングを活用し、MVVが社員の意識に定着するようにすることが大切です。

「言葉」だけでなく「行動」に落とし込む

MVVが単なるスローガンになってしまわないよう、具体的な行動に落とし込むことが必要です。例えば、「顧客第一」というバリューを掲げるのであれば、それを実践するための具体的な行動例を示し、日々の業務の中でどのように活かすのかを社員に理解してもらうことが大切です。

社員が共感しやすいストーリーをつくる

MVVは、社員が心から共感できる内容でなければ浸透しません。そのためには、企業の成長過程や過去の成功体験をストーリーとして伝えることが有効です。自社の歩みを振り返りながら、なぜこのMVVが生まれたのかを明確にすることで、社員が当事者意識を持つことができます。

浸透のために継続的に取り組む

MVVは一度伝えただけでは定着しません。社内イベントや研修を通じて繰り返し発信し、評価制度や表彰制度などにも取り入れることで、社員の行動に根付かせることが重要です。経営層も率先してMVVを発信し続けることで、組織全体の意識を高めることができます。

まとめ

MVVは企業活動の出発点に過ぎません。社内に浸透させるためには、経営層から現場までが日々の業務で実践できる仕組みを整えることが大切です。

社員がMVVに共感し、一体感を持って働けるよう、社内向けトップメッセージや評価制度を実践し、理念が企業文化として根付く環境をつくることが、企業成長への基盤となります。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。