ブランディングの考え方

ブランディングとは ─ブランディングの「基本」と「トレンド」─

2025年2月10日 9分読み

エグゼクティブサマリー

企業の競争環境が激化する中、ブランディングの重要性はますます高まっています。しかし、ブランドとは単なる名称やロゴではなく、ステークホルダーにとって“私のもの”と認識されることで初めて価値を持ちます。本記事では、ブランディングの基本概念からマーケティングとの違い、戦略的なアプローチの必要性までを解説し、成功企業の具体例を交えながら、現代のビジネスにおけるブランディングの役割と実践のポイントを明らかにします。

ブランディングとは?

企業や事業、製品・サービスを他の競合から差別化し、ステークホルダーに特定のイメージや価値を伝えるための活動がブランディングと呼ばれています。ビジネスの成功に貢献するといわれているブランディングについて、その特徴や種類を解説します。

① ブランドとは?

マーケティングの第一人者であるフィリップ・コトラーは、ブランドを次のように定義しています。

ブランドとは、ある売り手または売り手集団の財やサービスを識別し、競合する他の財やサービスと差別化するための名称、用語、記号、デザイン、またはこれらの組み合わせである。

この定義は優れていますが、やや難解に思えます。ブランディングを理解するために、まずはブランドをシンプルに捉えてみましょう。

② 名称とブランドの違い

コトラーの定義にもあるように、ブランドはもともと名称です。しかし、単なる名称とブランドの違いは「その人にとって“私のもの”と認識されているかどうか」です。

- 商品が利用者から“私のもの”と思われると「商品名称」から「商品ブランド」に昇格します。

- 企業が利用者や従業員から“私のもの”と思われると「企業名称」から「企業ブランド」に昇格します。

このように、ブランドはステークホルダーの認識によって生まれるのです。

| 名称とブランドの違い | |||

|---|---|---|---|

| 商品、サービス | 企業 | ||

| 商品名称 | 商品ブランド | 企業名称 | 企業ブランド |

| 会社のもの 利用者のもの 取引先のもの 社会のもの | 会社のもの 利用者のもの 取引先のもの 社会のもの | 役員のもの 利用者のもの 従業員のもの 投資家のもの 社会のもの | 役員のもの 利用者のもの 従業員のもの 投資家のもの 社会のもの |

③ ブランディングとは?

ブランドは、「ステークホルダーから“私のもの”と思ってもらえるもの」です。そして、 「ステークホルダーに“私のもの”と思ってもらうために企業が行うアプローチ」がブランディングです。

ブランディングの最初のステップは、「誰に“私のもの”と思ってもらうか」を見極めること。ターゲットは、利用者なのか、従業員なのか、投資家なのか。目的に応じて、適切なブランディング戦略が求められます。

④ マーケティングとブランディングの違い

ブランディングと混同されやすいのがマーケティングです。ピーター・ドラッカーは、マーケティングの目的を次のように述べています。

マーケティングの目的は顧客を知り、理解することで、製品やサービスが自然に売れるようにすることである。

この言葉から、マーケティングは「相手にどう伝えるかを考えること」、ブランディングは「自分がどう見られたいかを定義すること」と整理できます。

マーケティングとブランディングの違いをまとめると以下のようになります。有名企業の具体的なアプローチ例も参照してみて下さい。

| 観点 | マーケティング | ブランディング |

|---|---|---|

| 定義 | 顧客を知り、製品やサービスが自然に売れるようにすること | 企業や製品のアイデンティティを構築し、ステークホルダーに価値を伝えること |

| 端的に言うと | 相手にどう伝えるかを考える | 自分がどう見られたいかを定義する |

⑤ 大手企業のアプローチ

| 企業 | マーケティング | ブランディング |

|---|---|---|

| 広告キャンペーンで認知度向上、プロモーションや季節限定商品で関心を引く | ブランドの一貫性を保ち、特別な飲料体験を提供 | |

| 顧客データを活用し、個別ニーズに応じた提案 | 「顧客第一」をブランド価値に据え、利便性とスピードを強調 | |

| 製品プロモーションと店舗戦略で販売促進 | 「革新性」と「シンプルさ」を軸に、統一されたデザインとメッセージを展開 | |

| ロイヤルティプログラムやプロモーション施策 | 「プレミアムなコーヒー体験」をブランドの核とし、空間デザインや接客で強化 |

ブランディングとマーケティングは相互に補完し合う関係です。コトラーは次のように述べています。

強力なブランドは優れたマーケティングを促進し、優れたマーケティングは強力なブランドを築く。

この関係性を理解することで、より効果的なブランディング戦略を立てることができます。

ブランディングの「ニーズ」と「トレンド」

ではなぜブランディングが必要とされているのでしょうか? その理由をブランディングの系譜やトレンドを交えながら解説していきます。

① ブランディングニーズの高まり

近年、書店やオンライン書店に並ぶビジネス関連書籍を眺めると、「ブランディング」や「ブランド戦略」をテーマにした書籍が非常に多いことに気づきます。2000年頃はほんの2〜3冊見かける程度でしたが、今ではビジネス関連書籍コーナーでも大きな割合を占めています。

ブランド戦略の世界的権威であるデービッド・A・アーカーの『ブランド・エクイティ戦略』と『ブランド優位の戦略』の訳書が日本で出版されたのは1994年と1997年。その出版を契機に“ブランディング”という言葉が日本でも使われるようになり、ブランディングに関するビジネス書が急増しました。この現象は、ここ30年間におけるビジネス領域でのブランディングニーズの高まりと比例していると言えるでしょう。

② ブランディングニーズが高まっている理由

ビジネスの現場でブランディングが必要とされている理由について、その機能や効果から説明します。

1)知名度の向上と差別化

知名度を高め、生活者にブランドを認識させる手段としてブランディングは有効です。また、競合他社と差別化し、独自の市場ポジションを確立する手段としても機能します。

2)信頼感と信用の向上

ブランド戦略に沿ったブランディングを行うことで、一貫した価値を提供しやすくなり、生活者の信頼感と信用が深まります。結果として、ブランドロイヤルティが高まります。

3)新市場への進出・既存事業の拡大

新しい市場や顧客セグメントに進出する際、ブランディングは有効に機能します。また、事業の規模を拡大する際にもリブランディングが重要な役割を果たします。

4)エンゲージメントとモチベーションの向上

ブランディングは、従業員の誇りや忠誠心を高め、企業と従業員のつながりを強化し、良好な企業文化を育む役割も果たします。ブランドへの誇りが、顧客に対するサービスの質向上にもつながります。

5)企業価値の向上

明確なブランド戦略(ブランドのパーパスなど)を持つ企業は、投資家をはじめとするステークホルダーにとって魅力的な資産となり、企業価値の向上に寄与します。

③ ブランディングニーズが高まっている理由を、もっと分かりやすく

ブランディングが必要とされている理由は上記の通りですが、端的に言えば「ブランディングを上手に行っている企業ほど業績が良い」という事実に、多くのビジネスパーソンが気づいたためです。

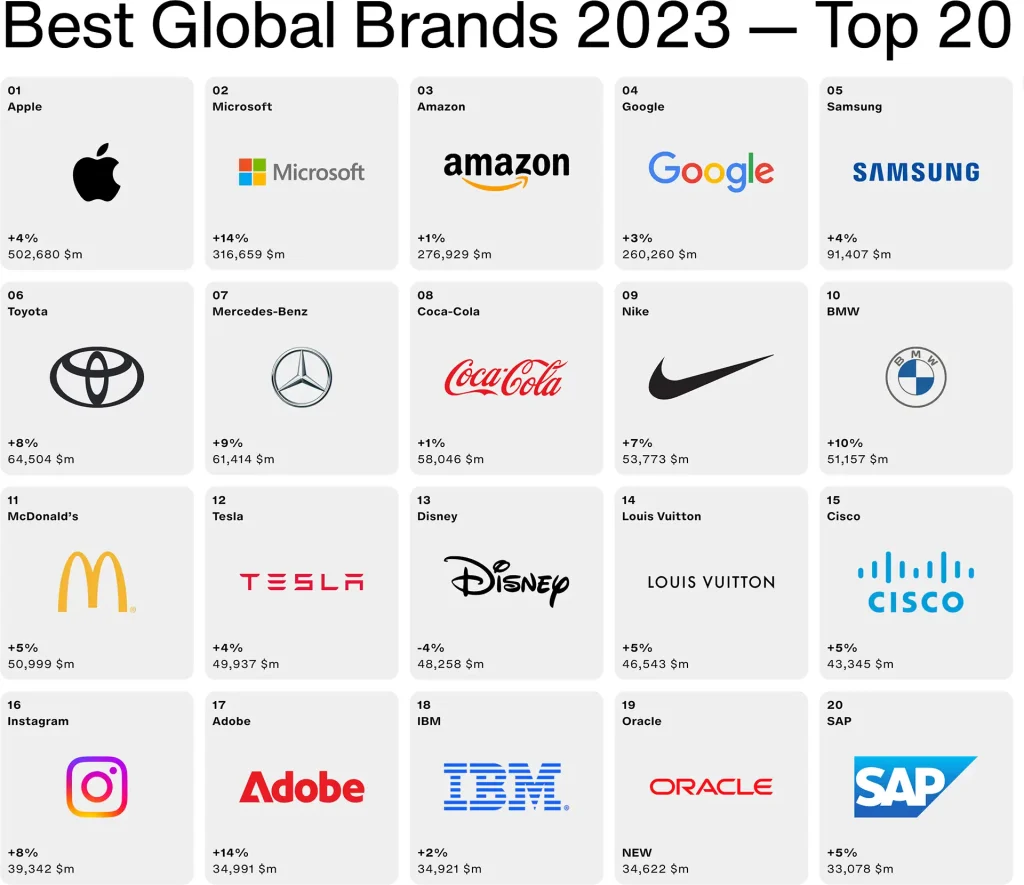

世界的なブランディング会社であるインターブランドが毎年発表する「Best Global Brands」を見ても、ブランド力と業績が比例していることが分かります。

④ ブランディングのトレンド

ちなみにブランディングの概念そのものは新しいものではありません。優れた企業(高業績を続けている企業)は、ブランディングという言葉が使われるようになるずっと以前から、事業や企業の存在価値を高める事業活動や企業活動を地道に行ってきました。

それが1990年代頃からブランディングという呼び名を与えられることで改めて認識されるようになり、新たな取り組みとして注目されるようになったのです。

そんなブランディングですが、コトラーの定義しかり、アーカーの理論しかり、もともとは“社外に向けたマーケティング的な活動”だと認識されていました。しかし近年になって、“社内に向けたマネジメント的な活動”も含めてブランディングと呼ぶ傾向にあります。その動向について説明しましょう。

⑤ 従来のブランディング

デービッド・A・アーカーが体系化したブランディング理論は、市場で競争優位を確立するための方法論です。

ブランドエクイティの4要素

- ブランドロイヤリティ :ブランドと顧客の結びつき

- ブランド認知 :顧客の心の中におけるブランドの存在感の強さ

- 知覚品質 :購入時に顧客が最も重視する要素

- ブランド連想 :企業が顧客の心の中で表現したいイメージ

この方法論は現在もブランディングの基本として重宝されていますが、その対象は「顧客」であり、目的は「競争優位の確立」です。つまり、従来のブランディングは主に“社外に向けたマーケティング活動”として機能していました。

⑥ 新しい系譜のブランディング

2000年代に入り、企業ブランディングから派生した「インナーブランディング(海外ではインターナルブランディング)」が登場しました。

従来のブランディングが社外を対象としていたのに対し、インナーブランディングは文字通り社内向けの施策です。当初は「従業員の生産性と効率性の向上」が主な目的でしたが、2008年の金融危機以降は「従業員の積極的な関与と組織への貢献」も重視されるようになりました。

⑦ さらに新しい系譜のブランディング

現代のビジネス環境では、企業の目的は単なる経済的成功だけでなく、社会的・環境的責任も含めた広範な視点から定義されるようになっています。

その象徴的な事例が、2019年にアメリカの主要企業の経営者181人が参加したビジネス・ラウンドテーブルで、「株主資本主義」から「ステークホルダー資本主義」への転換が宣言されたことです。これにより、パーパスドリブンな経営の重要性が注目されるようになりました。いかにステークホルダー(顧客、従業員、投資家、社会など)の期待に応え、社会的な責任を果たすか——今後、パーパスブランディングの重要性はますます高まるでしょう。

戦略的ブランディングの実践方法

① 企業がまず取り組むべきこと

1)現状分析と課題の特定

ブランディングの第一歩は、企業の現状を正しく把握することです。市場環境、競合とのポジショニング、顧客のニーズ、社内のブランド認識など、多角的な視点から分析を行います。特に、ブランドの強みと弱みを明確にし、どのような課題があるのかを特定することが重要です。

2)ブランド戦略の設計

ブランド戦略の設計は、単なるマーケティング施策の積み重ねではなく、企業の成長戦略と密接に結びついたものである必要があります。ここでは、ブランドを市場にどのように位置づけ、どのように認知され、どのように成長させていくかを決定します。

特に重要なのはブランドの軸となるアイデンティティです。これは単なるスローガンではなく、企業の価値観、提供価値、そして顧客にとっての意義を含むものです。例えば、「日本の工芸を元気にする」という中川政七商店のブランドアイデンティティは、単なる製品販売を超えた文化的なメッセージを持っています。

- ブランドのポジショニングを確立する

- ブランドのアイデンティティを策定する

- ブランドのビジュアルアイデンティティを定義する

- ブランド体験を設計する

3)実行計画の策定と施策展開

戦略を実際の施策に落とし込み、段階的に展開します。ブランドのビジュアルやメッセージの統一、商品開発、採用ブランディング、デジタル戦略など、多岐にわたる施策が含まれます。短期的な広告施策だけでなく、長期的なブランド価値向上を見据えた実行計画を立てることが重要です。

4)効果測定と改善

ブランディング施策は実行して終わりではなく、継続的な評価と改善が必要です。ブランド認知度、顧客満足度、売上への影響、従業員のエンゲージメントなど、定量・定性の両面から評価を行い、必要に応じて調整を加えていきます。

5)適切なパートナーの活用

自社だけでブランディングを進めるのが難しい場合、専門のブランディング会社に協力を仰ぐことも有効です。外部の視点を取り入れることで、より客観的かつ戦略的なブランド構築が可能になります。

② 社内のブランド浸透の重要性

1)経営陣による主導が大切

ブランドは現場の社員だけでなく、経営陣が主導することで初めて組織全体に浸透します。経営層がブランドの価値を理解し、戦略に落とし込まなければ、社内でのブランド意識は希薄になり、短期的なマーケティング施策に留まってしまいます。

2)企業文化として、いかにブランドを根付かせるか

ブランドの浸透は一過性の施策ではなく、企業文化として根付かせることが重要です。そのためには、社員一人ひとりがブランドの価値を日常業務で意識し、実践できる環境を整える必要があります。

3)従業員によるブランド理解と、顧客対応への活用

ブランドの価値を発信するのは、広告や製品だけではありません。顧客と直接接する従業員の言動や対応こそが、ブランド体験を形作る最も重要な要素の一つです。特に、営業・カスタマーサポート・店舗スタッフなど、顧客接点の多い部門では、ブランドの理解がそのまま顧客満足度に直結します。

4)結果的に社員エンゲージメントが高まる

ブランドの社内浸透が進むと、社員が企業のブランドに誇りを持ち、仕事へのモチベーションが向上するという効果も生まれます。社員が自社のブランド価値に共感し、それを日々の業務に反映することで、組織全体の一体感が高まり、離職率の低下や生産性向上にもつながります。

まとめ

ブランディングとは、企業や製品・サービスを他と差別化し、ステークホルダーに「自分のもの」として認識してもらうための活動です。そして単なる名称としてではなく、利用者や従業員の認識によってブランドは確立します。ちなみにマーケティングは「相手にどう伝えるか」、ブランディングは「自分がどう見られたいか」を定義するものであり、両者は相互に補完し合う関係にあると言えるでしょう。

近年、ビジネス環境の変化とともにブランディングの重要性は高まるばかりです。知名度の向上や差別化、信頼の獲得、新市場への進出、従業員のエンゲージメント向上、企業価値の向上など、さまざまな効果が見込まれます。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

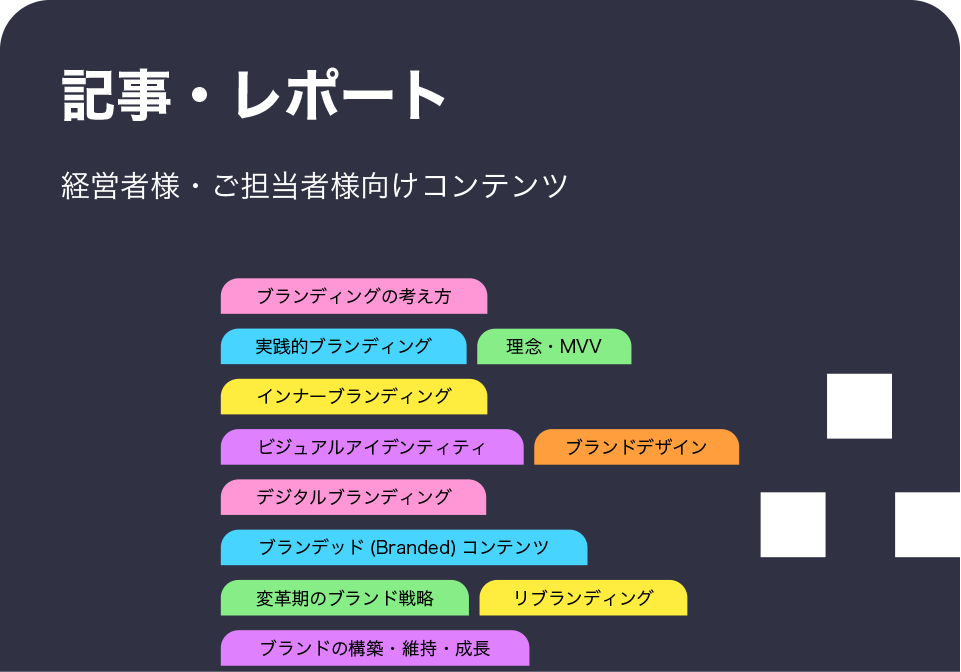

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。