ブランデッド(Branded)コンテンツ

SNSで「ブランドのファン」を増やすための3つのポイント

2025年4月26日 8分読み

エグゼクティブサマリー

SNSは、個人の情報発信ツールという枠を超えて、企業と顧客の関係性を深める「場」として活用されるようになってきました。中堅・中小企業においても、広告的な使い方だけでなく、ブランドの世界観や理念、ストーリーを日常的に伝えることが、長期的なファンの獲得に繋がっています。

本レポートでは、「SNSでブランドのファンを増やす」ための本質的なアプローチを、専門的な知見と具体的な国内事例を交えながら解説します。重要なのは、単なるフォロワー数の増加ではなく、“感情的なつながり”によってブランドを永く支持するファンの形成です。

ブランドにおけるファンの重要性

ブランドにとってファンの存在は、単なる「購買者」以上の意味を持ちます。価格や機能といった競争軸では語れない“感情的なつながり”——たとえば「共感」や「信頼」、そのブランドと関わることの「誇り」など——を感じたとき、人はファンになります。

ファンは繰り返し商品を購入するだけでなく、ブランドのメッセージを自発的に広めてくれたり、改善のヒントを提供してくれたりと、企業活動にとって極めて重要な存在です。口コミの信頼性が高まる現代において、こうしたファンとの関係性は、広告では得られない持続的な価値を生み出します。

また、中小企業にとっては、限られたリソースの中でブランディングを強化していくために、ファンの力は不可欠です。彼らの存在が、企業のブランド活動を支え、成長を加速させる「資産」となり得るのです。

SNSでファンを増やしている具体的な事例

SNSでファンを増やしていくには、いくつか意識しておきたいポイントがあります。重要なのは、単なる情報発信ではなく「関係性の構築」にSNSを使うという視点に他なりません。そのために参考となる3つの事例をご紹介します。

事例❶ 「ファンを中心に据えた双方向マーケティング」─有楽製菓株式会社

有楽製菓は、人気菓子「ブラックサンダー」のファンコミュニティを強化するため、ロイヤル顧客プラットフォームを活用し、オンラインコミュニティ「黒い秘密基地」を開設しました。コミュニティ登録者は限定情報の受信やアンケートへの参加が可能で、ファンの声が商品企画や販促活動に反映されています。

この取り組みによって、フォロワーとの双方向のコミュニケーションが促進され、単なるスナックの枠を超えたブランド体験(ファンの声を活かした商品開発「ブラックサンダーあんバター」、ファン参加型キャンペーン「ブラックサンダー総選挙」など)が形成されています。SNSはこのコミュニティ活動と連携し、共感を軸としたエンゲージメントの向上に貢献しています。

事例❷ 「老舗の哲学を現代に伝えるSNS活用」─株式会社中川政七商店

奈良県の老舗・中川政七商店は、300年以上の伝統を持ちながらも、InstagramやXなどのSNSを積極的に活用し、ブランドの哲学や職人の技術を可視化する発信を続けています。2025年4月時点でのInstagramフォロワー数は約25万人に達しています。これは、企業のInstagramアカウントにおいてフォロワー数が5万人を超えるアカウントが全体の10%にとどまるという調査結果から見ても、上位10%に入る高い数値であることがわかります。

特に製作風景や商品のある暮らしを描いた投稿は高いエンゲージメントを記録しており、コメント欄でのやりとりも盛んです。このような丁寧な情報発信は、同社の信念や世界観に共感するファンを生み、製品購入だけにとどまらない長期的な関係構築につながっています。

事例❸ 「ワインファンを育てるSNS戦略」─サントリーホールディングス株式会社

サントリーは、日本ワインブランド「SUNTORY FROM FARM」を通じて、産地ごとの個性や魅力を表現したワインを数量限定で発売し、SNSを活用したブランド構築を進めています。たとえば、「Japan Wine Competition」では「SUNTORY FROM FARM 岩垂原 メルロ 2019」などが金賞を受賞。2024年の「デキャンター・ワールド・ワイン・アワード」では「登美 甲州 2022」が日本ワインとして初の最高位「Best in Show」に選ばれ、SNS上でも高評価の声が拡散されました。

受賞実績やブランドストーリーをSNS経由で発信することで、単なる購入者にとどまらないファン層を形成し、共感と信頼に基づく継続的な関係性を築いています。

SNSでファンを増やすためのポイント

SNSでファンを増やしていくには、いくつか意識しておきたいことがあります。重要なのは、単なるフォロワー数の増加ではなく、“感情的なつながり”によってブランドを永く支持するファンの形成です。ここでは、そのために押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

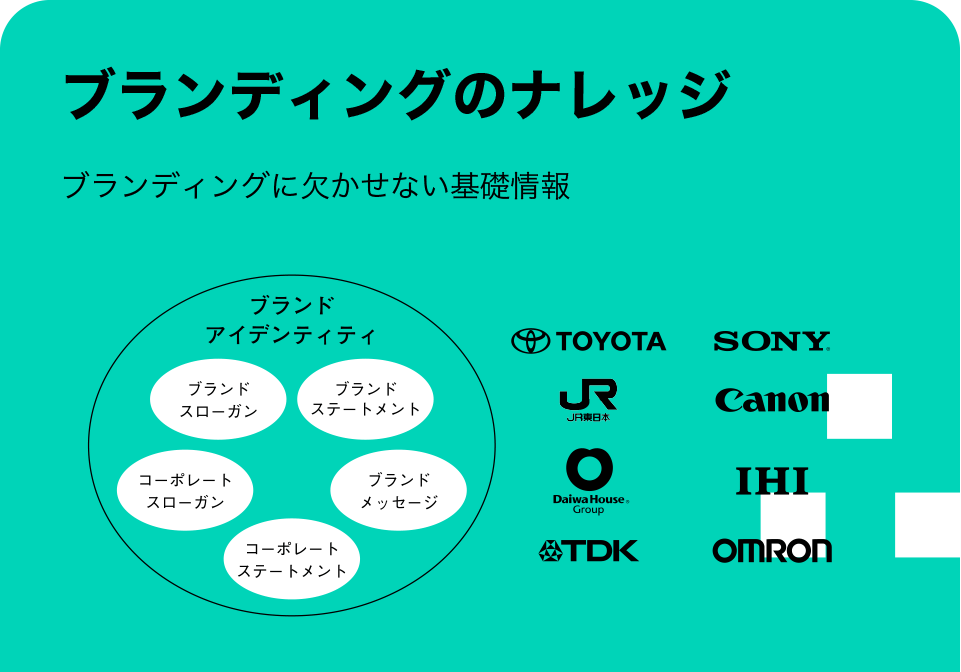

ポイント① ブランドの「世界観」を言語化する

SNSでファンを増やすために最初に取り組むべきは、ブランドの世界観を明確に言語化することです。これはキャッチコピーを考えるという意味ではなく、企業が大切にしている価値観、提供したい体験、社会との関係性などを、日常の言葉で丁寧に表現することを意味します。

SNSは毎日流れる膨大な情報の中で発信されるため、単に「良い商品です」と発信しても埋もれてしまいます。その中で「なぜこの商品を作るのか」「どんな暮らしを届けたいのか」という、ブランドならではの視点を繰り返し伝えることが、共感を呼ぶ鍵になります。

ポイント② 双方向の関係性を意識する

SNSはテレビCMやチラシのような一方向の発信とは異なり、フォロワーと直接やり取りができるメディアです。コメントやDMへの返信、投稿へのリアクションを通じて、フォロワーとの関係性を育てていく姿勢が不可欠です。

特に、質問に対して丁寧に答える、ユーザーの投稿を紹介する、意見を取り入れた商品企画を行うなど、フォロワーの声を真摯に受け止める行動が信頼感を生みます。SNSでのやり取りは公開性が高いため、その姿勢が第三者にも伝わりやすく、信頼の連鎖を生み出すことにも繋がります。

ポイント③ 継続的な発信と改善

SNS運用において重要なのは、継続的な発信と、ユーザーの反応を見ながらの改善です。中小企業の中には、「最初は頑張ったが、反応が少なくてやめてしまった」というケースも少なくありません。しかし、ファンづくりは短期的な成果を求めるものではなく、日々の積み重ねの中で関係性を育むものです。

最初は反応が少なくても、投稿のタイミングや内容、ハッシュタグの使い方、写真の見せ方などを少しずつ改善していくことで、着実にファンとの接点が増えていきます。重要なのは、数字に振り回されすぎず、「誰に、何を伝えたいのか」をぶらさないことです。

まとめ ―大切なのは、SNSによる「関係性の構築」―

SNSは、ブランドの価値を日々の言葉で丁寧に伝え続けることで、“感情的なつながり”を築く強力な手段です。特に中小企業にとっては、広告費をかけずに自社の考えを伝えられる数少ない場でもあります。

大切なのは、単なる情報発信ではなく「関係性の構築」にSNSを使うという視点を持つことです。共感を得るための言語化、双方向の姿勢、そして継続的な発信と改善。この3つのポイントを意識することで、SNSは単なる販促の手段ではなく、ファンを生む土台となるでしょう。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

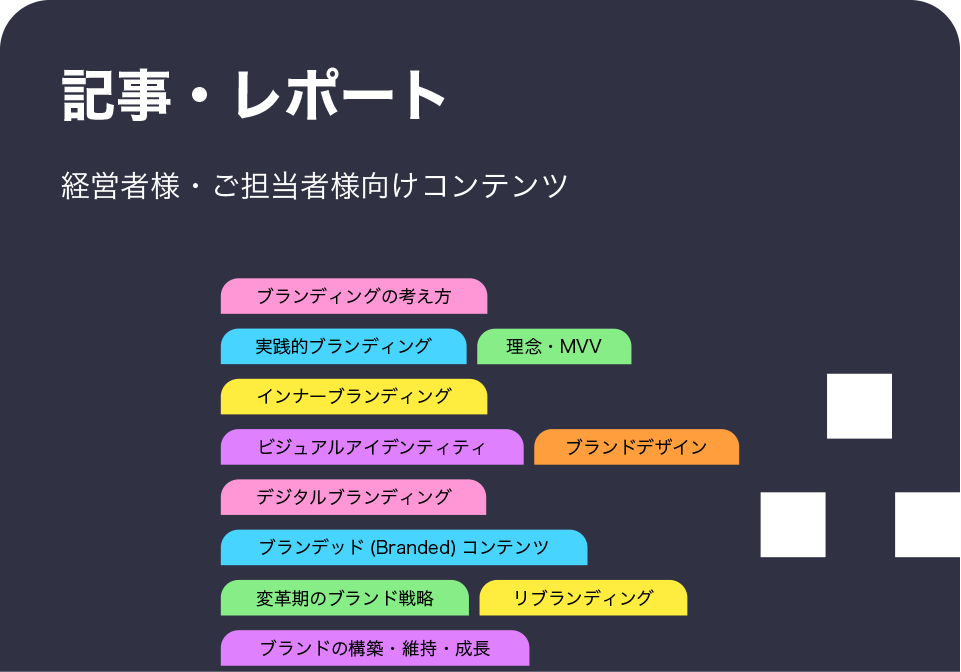

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。