実践的ブランディング

ブランディングを自社で行うか?外注するか?それぞれのメリット・デメリット

2025年10月23日 7分読み

エグゼクティブサマリー

近年、多くの企業がブランド構築に注力するようになりました。しかし、ブランディングを社内で行うべきか、それとも外部パートナーに依頼するべきかで悩む経営者や担当者は少なくないでしょう。ブランドはデザインや広告だけの問題ではなく、企業の価値や方向性、社員の行動や顧客との関係にも深く影響します。そのため、判断を誤ると時間やコストを浪費するだけでなく、ブランド自体の信頼性を損なう可能性があるのです。

ブランディングは「正解の選択肢」があるわけではなく、自社の状況に合わせた最適なアプローチが必要です。本レポートでは、自社内でブランディングを行う場合のメリットと限界、外部パートナーに委託する場合の可能性と留意点を整理し、実際に成果につなげるためのポイントを紹介します。特に、中堅・中小企業の経営者・担当者にとって、限られたリソースで効果的なブランド戦略を進める判断材料となることを目指します。

自社で進めるブランディングの実行性と限界(メリット・デメリット)

企業内でブランディングを進める場合、最大のメリットは「意思決定の速さ」と「現場との距離感」にあります。自社の社員が中心となることで、企業理念や文化、顧客の現場での反応を直接反映できるため、ブランドメッセージが現実とかけ離れることが少なくなります。また、社内の営業やサービス担当が日々接する顧客の声をそのままブランド施策に活かせるケースもあり、このような実効性は外外注では得難いメリットだと言えるでしょう。

しかし限界も存在します。自社のチームだけでブランディングを行う場合、戦略やデザイン、コミュニケーションなどの幅広い専門知識を、小さなチームで補うことは容易ではありません。また、社員が通常業務と並行してブランディングを担うケースが多いため、クオリティの確保、業務負担の増加が課題になりがちです。実際に多くの中堅企業からは、「ブランディングを始めたはいいが、途中で進行が停滞する」という声が多く聞かれます。さらに、社内だけで行うとどうしても内部の視点に偏りやすく、市場の変化や競合動向を見落とすリスクも否定できません。

それでも自社内で進めることの価値は決して小さくありません。社員がブランドに対して深い理解を持ち、自律的に行動できる状態は、長期的にはブランドの持続性を高めます。重要なのは、「全てを自社で完結させるのか」ではなく、「自社でできることと、外部に任せたほうが効果的なことを見極める」視点です。社内チームの力を最大限に活かしつつ、足りない専門性や外部視点を適切に補うことが、実効性の高いブランディングには欠かせないのです。

| テーマ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 意思決定・ 実行 | 経営判断が速く、現場との距離が近いためスピーディに施策を進められる。 | 専門的な検証やクオリティが不足し、成果が曖昧になるリスクがある。 |

| コスト面 | 外部委託費が不要で、初期コストを抑えやすい。 | 担当者の兼務やリソース不足により、時間的コストや機会損失が発生しやすい。 |

| 社内展開 | ブランドの目的や方向性が社内で共有されやすく、組織的な一体感を育みやすい。 | 通常業務の優先や、担当者交代・組織変更により、途中で進行が停滞することが多い。 |

外部パートナーに依頼するブランディングの可能性と留意点(メリット・デメリット)

外部パートナーにブランディングを依頼する最大の利点は、専門的な知見と客観的な視点を適切に取り入れられることです。調査分析や戦略立案、デザインなど、それぞれの段階で高度なスキルを持つプロフェッショナルを活用できるため、限られた社内リソースでも質の高い施策を短期間で実行できます。また、社外の目線は自社の当たり前を問い直すきっかけにもなり、ブランドが市場や顧客に適切に伝わっているかを再評価する契機となります。

一方で注意すべき点もあります。外部に委託すると、プロジェクトの方向性や優先順位が社内の状況とずれることがあります。コミュニケーションを密に行わなければ、ブランドメッセージが社内に浸透せず、施策だけが先行してしまうリスクもあります。また、コスト面も無視できません。外注は短期的には効率的でも、長期的に社内で運用する体制が整わなければ、継続的なブランド価値の維持にはつながらない場合があります。

外部パートナーを活用する際のポイントは、ただ任せるのではなく、「自社が何を担い、何を任せるか」を明確にすることです。たとえば、ブランド戦略の骨格は社内で検討し、デザインや施策の実行は外部に委託するハイブリッド型は、中堅企業でも効果を上げやすい方法です。外部の専門家と協働することで、自社だけでは気づけなかった視点やアイデアを取り入れつつ、社内に知見を蓄積することも可能です。

| テーマ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 専門性 | タ調査やブランド戦略、デザインなど、専門ノウハウを活用できる。 | 外部任せになりやすく、社内理解や納得感が不足する場合がある。 |

| 客観性 | 社外の視点で企業の強み・課題を再定義できる。競合比較や市場評価にも強い。 | 外部パートナーの力量によっては、自社の文化や内情を理解してもらえない場合もある。 |

| 効率性 | プロジェクト進行が体系的で、限られた期間で成果を出しやすい。 | 社内の意思決定プロセスが追いつかないと、かえって非効率になる場合がある。 |

| クオリティ | 実効性の高い戦略的アウトプットや魅力的なクリエイティブが得られやすい。 | 成果物の完成度が高くても、社内で十分に活用・運用できず、定着しないことがある。 |

ブランディングに失敗しないためのポイント

ブランディングを成功させるには、自社・外注を問わず、取り組むべき“3つのこと”があります。

① 目的と優先順位の明確化

第一に、目的と優先順位を明確にすることです。ブランドを強化する理由、達成すべき成果、そしてそれを測る指標をあらかじめ定めることで、迷走や停滞を防ぎます。

② 社内コミュニケーションの整備

第二に、社内コミュニケーションの整備が不可欠です。ブランド施策がどれだけ優れていても、役員・社員が理解し共感しなければ、顧客への体験として反映されません。

③ 継続的な運用と改善を行う

第三に、ブランディングを一度きりの施策ではなく、継続的に見直す取り組みだと認識することです。顧客の期待や市場環境は常に変化します。定期的にブランドの方向性や表現を点検・更新することで、ブランドを“生きた資産”として成長させることができます。

ちなみに外部パートナーの活用を、単なる業務委託ではなく、知見の共有・学びの機会として捉えることも重要でしょう。いずれにせよ、リソースや能力に応じた最適な体制を柔軟に設計し、必要に応じて見直すことが、ブランディングの成功に向けた現実的なアプローチです。

まとめ

ブランディングを自社で進めるか、外注するかには、明快な正解はありません。双方のメリット・デメリットを見極めながら、自社内のリソースや専門性、ブランドの成熟度に応じて最適な選択を行うことが重要です。

最も重要なのは、「自社が何を担い、どこで外部の力を活用するか」を明確にし、短期成果と長期的ブランド育成のバランスをとることです。この判断が、限られたリソースの中でブランド価値を最大化し、顧客や社員から信頼されるブランドを育てる起点となるのです。

支えるブランド推進室

最新レポート

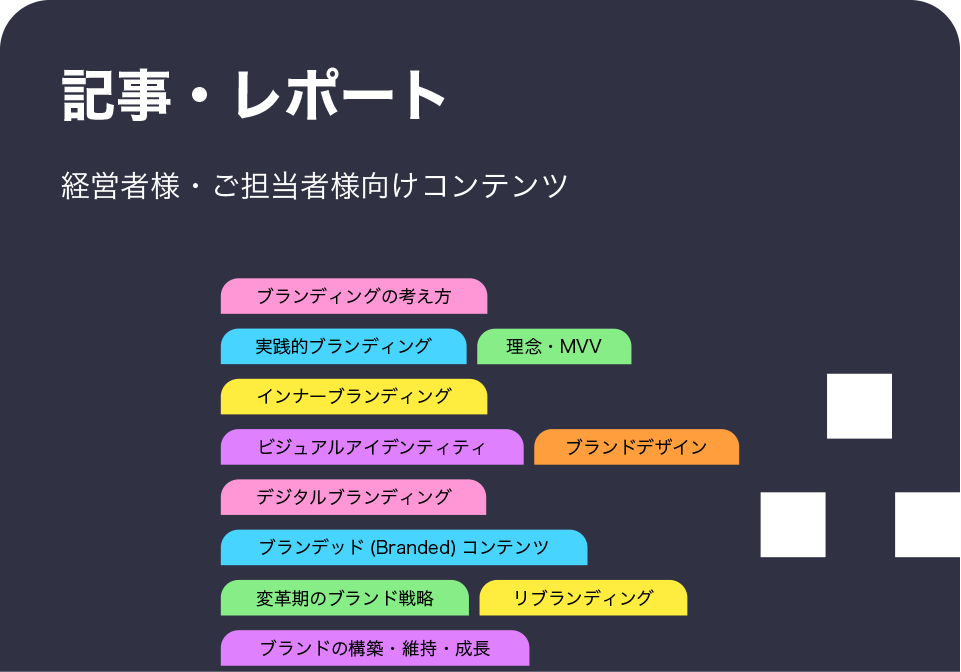

関連レポート

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。