ブランドの構築・維持・成長

他社はなぜブランディングに踏み切ったのか? ―経営判断の背景とその成果―

2025年7月23日 6分読み

エグゼクティブサマリー

企業がブランディングに踏み切るには、少なからず「変化」を受け入れる覚悟が必要です。特に中堅・中小企業においては、短期的な利益や日々の業務に追われ、なかなか「ブランド」という抽象的なテーマに投資する判断は難しいのが現実です。

しかし今、目に見える成果を上げている企業の多くが、経営の意思決定としてブランディングを選択し、その投資によって成長への道を切り開いています。本レポートでは、なぜ経営判断としてブランディングに踏み切ったのか、その背景や意思決定の過程、失敗しないためのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

ブランディングに踏み切れない、納得できる理由

ブランディングに対して懐疑的な声は少なくありません。まず一つは、「目に見えた効果がすぐには出ない」こと。売上や来店数など、数字で示せるマーケティング施策と違い、ブランディングは効果が表れるまでに時間がかかるため、投資対効果が不明瞭に映ります。

また、経営資源が限られている中小企業では、日々の運営が優先され、「ブランドを整える」ことにまで手が回らないという現実もあります。さらに、「自社の規模でブランドなど必要なのか」「今のままでもお客様はいる」といった現状維持バイアスも根強く残ります。

こうした理由は、どれも現場感覚として理解できるものばかりです。ですが、それでもブランディングに踏み切った企業は、ある共通したきっかけや危機感を持っていたのです。

ブランディングに踏み切った判断の背景にあるのは…

多くの企業がブランディングに踏み切った背景には、「市場の変化」と「採用・組織課題」があります。たとえば、業界構造そのものの変化や顧客ニーズの多様化、デジタル化による購買行動の変容など、企業を取り巻く市場環境は大きく様変わりしています。こうした変化により、従来の価格競争や既存の販路だけに依存するビジネスモデルでは通用しなくなり、自社の価値や強みを再定義する必要に迫られる企業が増えています。

また、優秀な人材を確保できない、人が定着しないという課題に直面した経営者が、「ブランドの力で選ばれる会社にしたい」と考えるようになったケースも、最近特に増えています。外部環境が変わる中で、自社のあり方を再定義する必要性に迫られたとき、ブランディングは単なる広告やデザインの話ではなく、費用対効果の高い解決手段となり得るのです。

ブランディングのBefore/ After

ブランディングに取り組む前と後では、企業のあり方や社内外の反応に大きな変化が現れます。ブランディングに本格的に取り組む前と後で企業がどのように変化するのか、よく見られる傾向を以下に記します。

こうした変化は一朝一夕に現れるものではありません。しかし経営層が意志を持って取り組み、社内外のコミュニケーションに一貫性を持たせていくことで、着実に変化がもたらされます。

ブランドのマネジメント

| 観点 | ブランディング前(Before) | ブランディング後(After) |

|---|---|---|

| 存在価値 | 何のための会社かが曖昧で、共感が得られにくい | 存在意義が明確になり、共感や支持が得られている |

| 社員意識 | 部門ごとに方針が異なり、企業としての一貫性が欠如 | MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を基に社員の意識がまとまり、行動が統一される |

| 採用力 | 知名度不足・企業の魅力が伝わらず、採用活動が苦戦 | ブランドイメージが好転し、企業理念への共感から採用の応募数・質が向上する |

ブランドのマーケティング

| 観点 | ブランディング前(Before) | ブランディング後(After) |

|---|---|---|

| 企業認知 | ターゲットに対する知名度が低く、存在が埋もれている | ターゲットに対する知名度が上がり、存在感が増す |

| 営業効率 | 商品説明に時間がかかり、競合との差別化が困難 | 企業の「らしさ」が明確になり、営業トークの軸が統一・効率化される |

| 価格競争 | 差別化が難しく、価格での勝負になりがち | 価格以外の軸(共感・信頼)で選ばれる |

| 顧客忠誠度 | 基本的に価格で選ばれており、乗り換えが起こりやすい | 世界観や価値観への共感から継続的な取引・ファン化につながる |

ブランディングに失敗しないためのポイント

ブランディングに失敗しないためには、注意すべきいくつかの共通するポイントがあります。それらは企業規模や業種に関わらず、多くの事例において共通して見られる普遍的な要素であり、取り組みを効果的に進めるうえでの重要な指針となります。

第一に、「経営層が主体的に関わること」。トップの思いが社内に浸透しなければ、ブランドは形だけで終わってしまいます。可能であれば、プロジェクトオーナーは経営層が務めるべきです(それによってプロジェクトの成功率は高まります)。

第二に、「言語化とビジュアルに一貫性を保つこと」。理念や価値が言葉だけでなく、デザインにも反映されることで、ブランドの統一性が高まり、ブランドの存在価値に説得力が生まれます。

第三に、「社内浸透をゴールにしないこと」。ブランドを育てるには、社外との接点──営業、採用、サービス提供など──で実際に体現されていくプロセスが欠かせません。

まとめ

ブランディングとは、企業の理想と現実のギャップを埋め、組織の方向性を定めるための経営投資です。目に見える成果だけを追い求めるのではなく、長期的な信頼や選ばれる理由を育てていくことが、これからの中堅・中小企業には求められています。

加えてブランディングは、単なる外向けの広報ではありません。組織のアイデンティティを社内外で共有し、社員の意識統一や採用活動の質を向上し、さらには業務効率にも寄与します。こうした広範な効果を踏まえると、ブランディングは中小企業にとってこそ意味のある投資だといえるでしょう。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

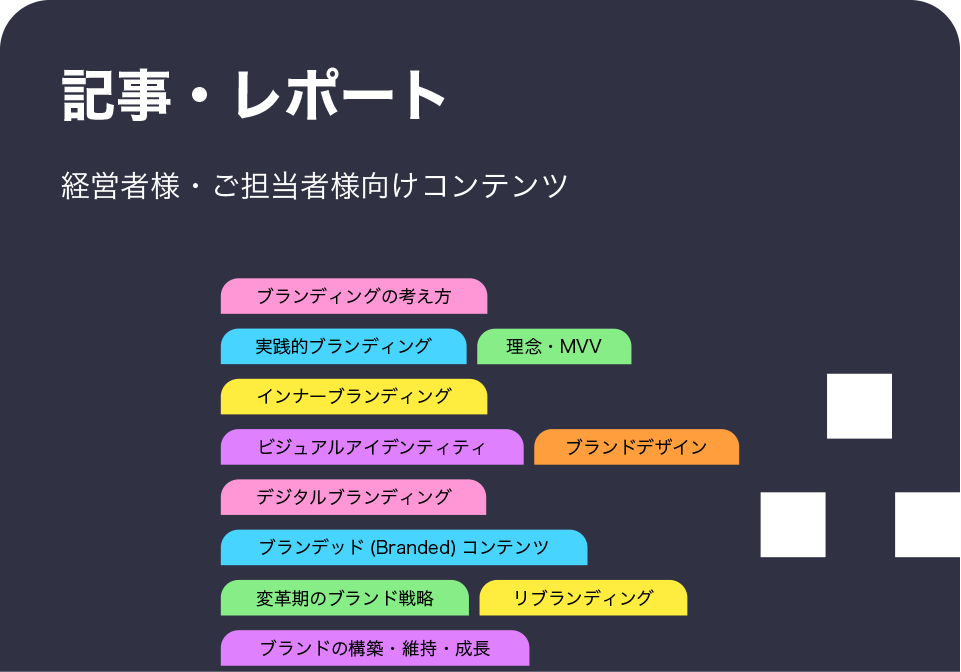

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。