実践的ブランディング

BtoB企業でもブランディングは必要か? 成功事例と実践法

2025年7月24日 7分読み

エグゼクティブサマリー

BtoB企業にとって、ブランディングはかつて「不要」とされてきた領域です。しかし近年、デジタル化や人材不足、業界構造の変化など、企業を取り巻く環境は大きく変わっています。こうした変化のなかで、差別化の難しい市場でも信頼や共感を得て選ばれ続けるための手段として、ブランディングが注目されています。

本レポートでは、BtoB企業におけるブランディングの意義と有効性を、具体的な事例を交えながら解説します。また、成功に必要な実践のポイントや社内体制の整備についても言及し、単なる理論にとどまらない実務的な視点を提供します。

BtoB企業にブランディングは必要か?

BtoB企業の多くは、ブランディングと聞くと「BtoC企業向けのマーケティング活動」として捉えがちです。実際、「品質や価格、納期がすべて」「良い製品を作っていれば評価される」といった考え方が、BtoB企業の現場には根強く残っています。しかし今、こうした前提が揺らぎ始めています。

まず第一に、BtoB市場における製品・サービスの差別化が困難になっています。技術の進化や情報の拡散により、機能や性能での優位性は短期間で失われやすくなりました。結果として、「この企業だから任せたい」と思わせる非機能的価値──すなわちブランドの力が重要視されるようになっています。

第二に、購買行動の変化があります。かつては営業担当者との関係性が購買の大きな決め手でしたが、今では多くのBtoB購買担当者が、意思決定の前にWebサイトやSNSなどを通じて情報収集を行っています。この段階で「どんな企業なのか」が適切に伝わっていなければ、候補にすら上がらないという事態も起こりえます。

さらに、採用や社員のエンゲージメントといった経営課題にも、ブランドは深く関係します。人材不足が深刻化するなかで、「働く意味」や「企業としての志」を明確に打ち出している企業には、優秀な人材が集まりやすくなります。これは社員定着率やモチベーションにも直結し、ひいては顧客への提供価値にも影響します。

このように、BtoB企業においてもブランドの力は無視できない経営資源となりつつあります。単に目立つためではなく、「なぜ自社が選ばれるのか」を明確にし、社内外に共有する営みとしてのブランディングが、今こそ求められているのです。

BtoBブランディングの成功事

BtoB企業におけるブランディングは、従来の「営業力頼み」の成長モデルからの脱却を促し、自社の価値や方向性をより戦略的に伝える手段として注目されています。ここでは、日本の製造業を代表するBtoB企業が、どのようにしてブランドの再定義や価値の可視化に取り組んできたのか、2社の事例をもとに見ていきます。

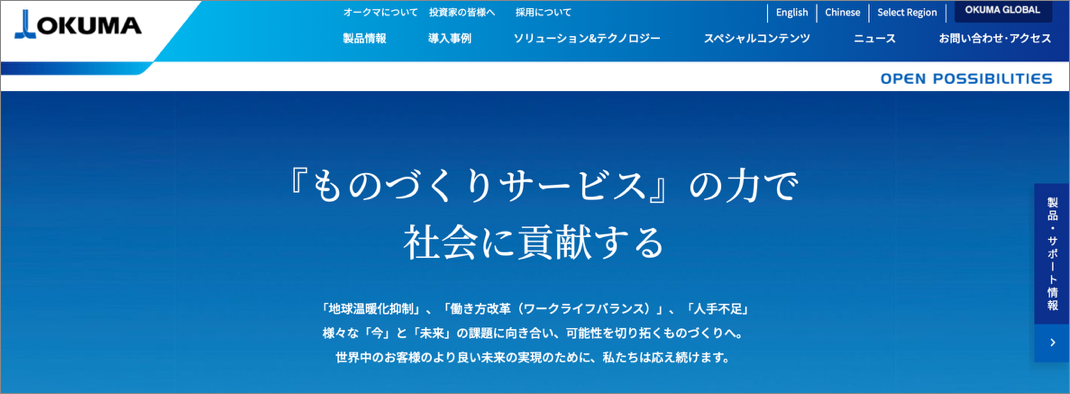

事例❶ 「パーパスを軸にしたブランド体験の再構築」―オークマ株式会社

愛知県に本社を構えるオークマ株式会社は、工作機械メーカーとして長年にわたり高い技術力を誇ってきた企業です。従来は製品スペックや技術力に注目が集まっていた同社ですが、近年では「ブランドとしてのオークマ」を意識した発信や体験設計にシフトしています。

2023年に発表された中期経営計画「Get Ready 2025」では、「『ものづくりサービス』の力で、社会に貢献する」というパーパスを明文化。この理念は単なる社内スローガンにとどまらず、技術開発と顧客体験を支える拠点──たとえば、エンジニアリングセンターやイノベーションセンター──の整備にも反映されました。これらの施設は、同社の技術的な強みだけでなく、顧客と共に課題を解決する姿勢そのものを体現する場所として機能しています。

このオークマの取り組みは、製品では差別化しにくい業界において、「共創するパートナー」というブランドイメージを育て、結果として選ばれる理由を顧客に提供する好例といえるでしょう。ブランドとは単なるデザインや言葉ではなく、体験全体を通じて信頼を形にする営みであることを示しています。

事例❷ 「顧客体験の再定義によるブランドの再構築」―ミスミグループ本社

製造業向け部品を提供するミスミが一貫して掲げているのは、「時間価値」の最大化という思想。ものづくりの現場において、設計から製造、調達にいたる各工程のムダを無くし、価値ある時間へと転換することを、提供価値の中核に据えています。

同社は、調達の効率化を支えるデジタルサービス「meviy(メビー)」を展開し、BtoBの調達業務に革新をもたらしています。meviyでは、3D CADデータをアップロードするだけで即座に見積もりが提示され、そのまま発注・製造までが自動で進行します。このプロセスの自動化により、従来数日〜数週間を要していた調達のリードタイムを大幅に短縮し、設計者や調達担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境を実現しています。

このような時間価値の提供は、単なる業務効率化を超え、BtoB領域における購買体験そのものを変革するものです。結果としてミスミは、従来の「部品サプライヤー」という枠を越え、「製造業の変革を支えるデジタルインフラ企業」としてのブランド価値を築き上げつつあります。

BtoB企業がブランディングに成功するための3つのポイント

BtoB企業がブランディングに成功するためには、BtoCとは異なる意思決定構造や商談のプロセス、顧客との関係性を踏まえた戦略設計が求められます。以下では、BtoBならではの視点に立った、成功のための3つのポイントを整理します。

① 意思決定プロセスの複雑さを踏まえた多面的なブランド設計

BtoBでは、購買の意思決定に複数のステークホルダーが関与することが一般的です。現場担当者、部門長、経営層など、それぞれが異なる価値観や評価軸を持っています。したがって、ブランド設計においても、「技術力」「信頼性」「将来性」「コストパフォーマンス」といった多面的なメッセージを整理し、資料やWebサイト、提案書などのタッチポイントで適切に伝え分ける工夫が必要です。

② 中長期的な関係構築を見据えたブランドストーリーの構築

BtoBビジネスでは、一度の購買で終わることは稀であり、長期的な取引関係を築くことが前提となっています。そのため、「一貫性のある姿勢」や「信頼できる企業文化」がブランドの信頼性を支えます。単に派手なコピーやデザインに頼るのではなく、企業の歴史や使命、現場の声を踏まえたリアリティのあるブランドストーリーを構築し、それを継続的に発信することが重要です。

③ 顧客接点部門との連携(営業・技術・カスタマーサポートなど)

BtoB企業におけるブランドの印象は、広告よりも現場との接点、つまり営業担当者や技術者、カスタマーサポートなどとのやりとりを通じて形成されることが多くあります。したがって、ブランドを社内の一部門だけで完結させるのではなく、顧客対応部門との連携を重視し、実際のコミュニケーションの中でブランドの価値が体現されるよう、言葉の使い方や姿勢まで丁寧に設計する必要があります。

まとめ

BtoB企業がブランディングに取り組む意義は、単なるイメージの刷新にとどまりません。顧客との関係構築、人材の採用と定着、そして社員の一体感といった、経営に直結する領域にまで波及します。競争が激化するなかで、自社の価値を明確に打ち出すことは、「あってもなくてもいい」ではなく「なくてはならない」企業ブランドとなるための必要条件に他なりません。こうした背景からも、BtoB企業にとってブランディングは、業種を問わず十分に取り組む価値のある戦略領域です。

本レポートでは、BtoB企業におけるブランディングの実践的なアプローチや、実際の企業事例を通じて、その必要性と有効性を紹介しました。企業のフェーズや業界特性に応じて設計できるのがBtoBブランディングの特徴です。自社の課題や将来の方向性を踏まえ、適切な手法を選び、着実に取り組んでいくことが成果への第一歩となるでしょう。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。