リブランディング

リブランディングの失敗事例から学ぶ、失敗しないために企業がやるべきこと

2025年5月1日 7分読み

エグゼクティブサマリー

企業が市場や組織の変化に応じてブランドの再構築、いわゆる「リブランディング」を行うことは、今や珍しい取り組みではありません。しかしながら、その成果が期待通りに表れない、あるいは逆効果をもたらすケースも少なくありません。

本レポートでは、リブランディングにおける典型的な失敗パターンと、それを回避するために企業が押さえるべき視点・アクションについて、わかりやすく解説していきます。

なぜリブランディングに失敗してしまうのか

リブランディングがうまくいかない要因は多岐にわたりますが、代表的な要因として「目的の曖昧さ」「ステークホルダーとの乖離」「戦略と実行の分断」の3つが挙げられます。

1)目的の曖昧さ

「とにかく今のイメージを変えたい」「何か新しいことを始めたい」――こうした抽象的な思いだけでリブランディングに着手してしまうケースは少なくありません。問題は、その“変えたい理由”や“変えた先で何を得たいのか”が言語化されておらず、社内で共有されていない点です。たとえば、経営陣は売上の回復を狙っていても、チームは採用強化の一環だと捉えている。こうしたズレが後になって施策の一貫性を損ない、混乱を生むのです。「何のためのリブランディングか?」が曖昧なままでは、正解のない問いに違う答えを出しているようなものです。

2)ステークホルダーとの乖離

実際の現場では、「上層部が勝手に進めた」「現場の意見が反映されていない」という声がよく聞かれます。たとえ新しいロゴやタグラインが完成しても、それが社員や既存顧客にとって意味を持たないのであれば、リブランディングは見せかけの改革に終わります。特に中小企業においては、顧客や取引先との距離が近く、ブランドの変更が直接的な違和感として受け取られやすいため注意が必要です。「これまでの良さが失われた」「会社が自分たちの声を聞かなくなった」と感じさせてしまえば、かえって信頼を損なうことにもつながります。

3)戦略と実行の分断

ブランド戦略が実務に落とし込まれていない。これも多くのプロジェクトで繰り返される失敗です。たとえば「これからは“革新性”を打ち出していく」と決めたにもかかわらず、営業資料やコールスクリプトは以前のまま、顧客対応も従来通り。結果的に、社外からは「何が変わったのかわからない」と受け止められ、ブランドの再構築は形だけに終わります。企業の戦略的意図が、現場での行動やアウトプットとつながっていなければ、リブランディングは絵に描いた餅です。社員一人ひとりがブランドの担い手として動ける状態をつくることが不可欠です。

リブランディングの失敗事例

リブランディングにおける失敗の代表的な要因を整理し、参考となるよう複数のケーススタディを提示します。これらの事例は、当社のコンサルティング経験をもとに、実際の企業の傾向や現場で見られる課題から構成したものであり、特定の企業やブランドを指すものではありません。あくまで共通する失敗パターンを理解し、成功に向けた視点を得ることを目的としています。

事例❶ 「理念が形骸化したまま進めた結果、社内外に響かなかったケース」―製造業の中堅企業A社

製造業の中堅企業A社は、創業50周年を機にロゴとスローガンを刷新しました。新しいデザインは洗練されたもので、ブランディング会社からの太鼓判も得られていました。しかし蓋を開けてみると、従業員の多くが新しいスローガンの意味を理解しておらず、社内外への浸透も進みませんでした。

原因は、ブランドの中核である理念の再定義をせずに、表層的な変更だけで済ませたことにありました。経営陣の中でも「なぜこの言葉を使うのか」「このビジュアルが何を象徴するのか」といった議論は曖昧なままで、施策の一貫性が欠けていたのです。

結果として、リブランディングは一過性のイベントで終わってしまい、ブランドの価値を再構築するには至りませんでした。

【失敗の主要因】このケースでは、ブランドの根幹にある「理念」への掘り下げを怠ったことが、施策全体の説得力を損ない、社内外への共感を得られなかった主要因と言えます。

事例❷ 「顧客との接点が分断され、ブランドの信頼性を損ねたケース」―関東地方の老舗旅館B社

関東地方の老舗旅館B社が、若年層の集客を目的にリブランディングを行いました。SNSを活用したプロモーションやモダンなインテリアへの刷新など、表層的な施策には一定の効果が見られました。しかし、従来の顧客層との関係性が軽視され、常連客からは「落ち着きがなくなった」「以前の良さが失われた」との声が多く寄せられました。

加えて、スタッフの接客スタイルも一新され、気配りよりも親しみやすさを重視するようになったため、ブランドとしての整合性が失われていきました。結果として、SNSで新規客は一時的に増えたものの、リピーターの減少によって売上は伸び悩みました。

【失敗の主要因】このケースでは、リブランディングによって顧客体験の連続性が断たれ、ブランドの本質である「信頼」が揺らいでしまったことが失敗の主要因と言えます。

事例❸ 「関係者の合意形成を怠ったために、途中で頓挫したケース」―ITサービス企業C社

ITサービス企業C社は、事業の拡大とともにブランドイメージを刷新しようとしました。ところが、プロジェクトを推進していたのは一部のマーケティング担当者のみで、営業や開発など他部門とのすり合わせがほとんど行われていませんでした。

その結果、新たに策定したブランドステートメントに対して「自社の現実と合っていない」「現場の声が反映されていない」といった社内の反発が起き、施策の導入が停滞しました。さらに、経営陣の関与も限定的で、最終的にはプロジェクトそのものが中断されてしまいました。

【失敗の主要因】このケースでは、全社的な合意形成を欠いたまま進めたことが失敗の主要因です。そのため、リブランディングへの理解と協力が得られず、結果としてプロジェクトが頓挫してしまいました。

このケースでは、全社的な合意形成を欠いたまま進めたことが失敗の主要因です。そのため、リブランディングへの理解と協力が得られず、結果としてプロジェクトが頓挫してしまいました。

リブランディングを失敗しないためのポイント

これらの失敗から学べる教訓は、「ブランドの戦略」「ブランドの共感」「ブランドの実行」の3軸を同時に整える必要があるという点です。

1)ブランドの戦略

まず、リブランディングの目的とゴールを明確に定義することが前提です。市場でのポジションを変えるのか、社内文化を変革したいのか、それとも顧客との関係性を再定義するのか。目的のブレをなくすことで、施策全体に一貫性が生まれます。

2)ブランドの共感

また、インターナルブランディングの視点も欠かせません。新たなブランドを社内で共有し、理解と共感を得ることで、ブランドは単なる表層的なデザインではなく、行動に裏打ちされた実態として機能します。特に中小企業では、社員一人ひとりがブランド体現者となるため、社内浸透の質が成否を分けます。

3)ブランドの実行

リブランディングは実施して終わりではなく、その後の手応えを見ながら、軽微な調整を行うことが成功のカギになります。状況に応じて小さな見直しを積み重ねることで、大きなズレを防ぐことができます。

まとめ ―リブランディングの失敗から見えてくるもの―

リブランディングは、企業にとって未来への投資です。ただし、取り組んだからといって、すぐに成果が出るとは限りません。その失敗から見えてくるのは、戦略の甘さ、社内の足並みの乱れ、実行段階での詰めの甘さといった、リブランディング以外のプロジェクトにも当てはまる典型的な失敗要因です。

逆に言うと、こうしたポイントを押さえ、現実的かつ丁寧に取り組めば、リブランディングによる変化と成長を実現できるでしょう。

支えるブランド推進室

最新レポート

関連レポート

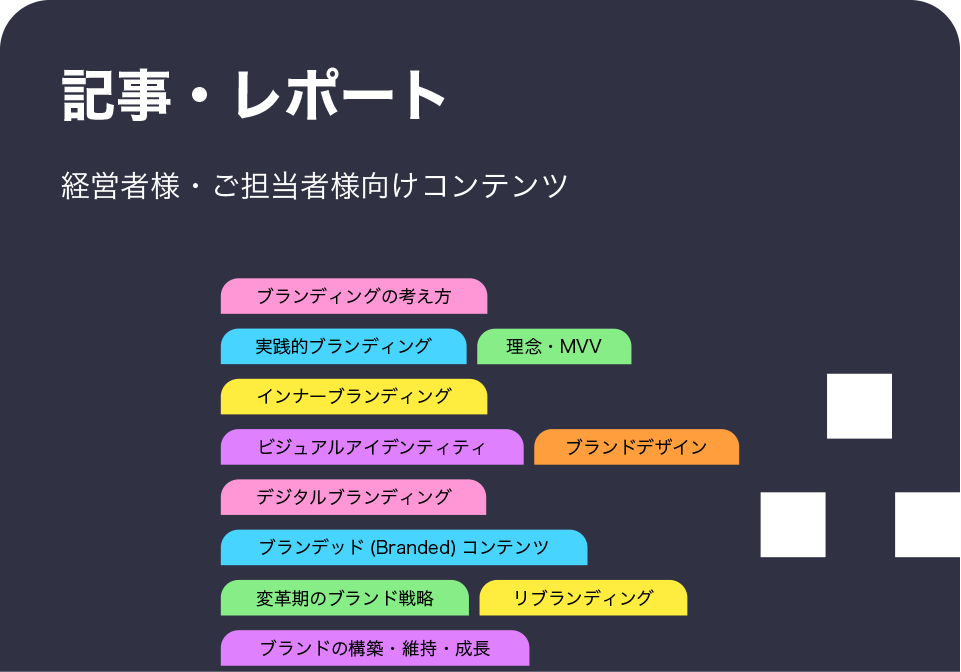

ブランドライブラリー

ブランドライブラリーの

最新情報

そのブランドに、

次の一手を。

「まだ依頼するか決めていない」段階でも、

多くの相談をいただいています。

-

社内検討や実施

判断に活用できる

PDF資料を

ご用意しています -

ご質問・ご相談は

フォームより

お問い合わせ

ください -

担当者が

直接ご対応します

10時〜18時

(平日)

このレポートについて

フォアビスタ株式会社 代表・ブランディングディレクター

広告代理店、英国系および仏国系ブランドコンサルティングファームを経て、企業・事業・商品を対象としたブランド戦略の立案と実行に20年以上携わる。持続的な競争優位につながる「体質改善型のブランドづくり」を強みとし、経営とブランディングを結びつける実践的アプローチで、ブランド戦略や企業ブランディングのプロジェクトを数多く成功に導いてきた。

これまでに携わった主なブランドは、NTTドコモ、カゴメ、サントリー、ブルドックソース、NTTデータ、ローソン、DENSO など。企業ブランディングから事業・商品開発まで幅広く支援している。